12 ноября (по юлианскому календарю) 1472 г. - венчание Иоанна III с Софьей Палеолог.

Невеста (в св. Крещении - Зоя) была дочерью Фомы Палеолога, морейского деспота и - после падения Константинополя - наследника ромейского престола, внучкой Василевса Мануила II (того самого, неосторожная цитата из спора которого с придворными Баязида о вере испортила отношения Бенедикта XVI с исламским миром) и племянницей Василевсов Иоанна VIII (несчастного подписанта унии) и Константина XI (до конца жизни так и не принявшего решительно стороны ни униатов, ни православных - но погибшего так, как подобает Царю ромеев - и почитаемого св. мучеником - память 29 мая). После падения Мореи Фома с семейством жили в Италии, где приняли католичество - и 5-летняя Зоя стала Софьей. Конечно, Западу лестно считать истинными наследниками трона Василевсов старших братьев Зои - Андрея, перепродававшего свой титул то французскому, то испанскому королю, и ренегата Мануила, отдавшего его султану, но сводить византийскую систему престолонаследия (в которой последнее слово принадлежало не букве правила, а "мнению народному") к европейскому майорату немного странно - так что не будет методологической ошибкой считать Великого князя Василия Иоанновича, рожденного в браке Иоанна и Софьи самым настоящим наследников Василевсов. О чем ему не забыл напомнить позже инок Филофей: "скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать." (Послание о неблагоприятных днях и часах).

Как ни смешно это выглядит сейчас, папство возлагало большие надежды на замужество Софьи - таким образом надеялись перенести на Русь Ферраро-Флорентийскую унию (потерпевшую крах в оказавшейся под султанской властью Греции) - и в дальний путь отправился кардинал Антоний. Но в первом же русском городе (Пскове) Софья продемонстрировала своему спутнику, что настоящий грек - если и торгует верой отцов - то только тогда, когда больше торговать уже нечем, а как только деньжата чуть заведутся - снова берется за свое. Она истово молилась в русских церквах - и принимала благословение у русского духовенства. А ближе к столице с кардиналом и вовсе обошлись грубовато. Дело в том, что по католической традиции, впереди шествия несли крест (у православных - привилегия патриархов и особо чтимых митрополитов). Узнав о том, митрополит Филипп пригрозил Великому князю: "Буде позволишь в благоверной Москве нести крест перед латинским епископом, то он внидет в единые врата, а я, отец твой, изыду другими вон из града". В итоге навстречу процессии послали боярина с приказом убрать крест в сани. Короче говоря, ничего из латинской затеи на этот раз не вышло.

День 12 ноября 1472 г. можно считать днем рождения российского двуглавого орла - герб Палеологов вскоре украсил собой великокняжескую печать (на оборотной стороне - старый герб московских князей - св. Георгий):

Был орел, привезенный на Русь Софьей, скорее всего золотым на алом фоне - как на современном российском гербе (дискуссии о происхождении самой гербовой фигуры двуглавого орла представляются автору столь же плодотворными, как и дискуссии о происхождении геральдического льва - вечные символы никем не придумываются - они сопровождают человечество от Эдемского сада):

Черный орел на золотом поле (каков он на современном флаге греческой церкви и на штандарте российских Императоров) вероятно, появился уже в новое время в качестве подражания гербу Священной Римской Империи:

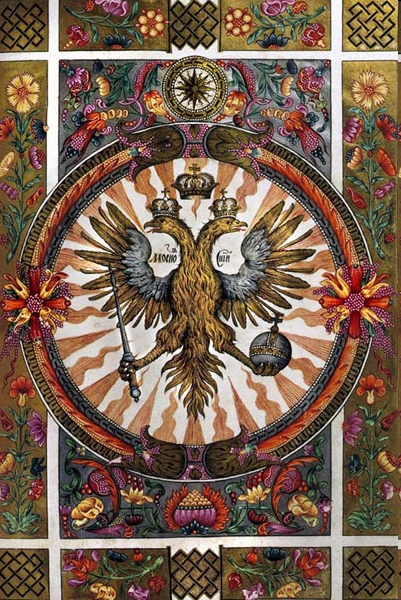

По крайней мере, автору не удалось найти серьезных подтверждений употребления черно-желтого герба Палеологами или московскими Царями. Если же кому-то они известны, то в принципе удивляться тут нечему - византийская геральдика - как и геральдика допетровской Руси не имела жестких цветовых канонов, подобных канонам геральдики европейской. Например, приводимый ниже орел из Титулярника 1672 г. вообще трудноописуем в терминах геральдических эмалей и металлов (как и прочие гербовые изображения из этой книги):

Невеста (в св. Крещении - Зоя) была дочерью Фомы Палеолога, морейского деспота и - после падения Константинополя - наследника ромейского престола, внучкой Василевса Мануила II (того самого, неосторожная цитата из спора которого с придворными Баязида о вере испортила отношения Бенедикта XVI с исламским миром) и племянницей Василевсов Иоанна VIII (несчастного подписанта унии) и Константина XI (до конца жизни так и не принявшего решительно стороны ни униатов, ни православных - но погибшего так, как подобает Царю ромеев - и почитаемого св. мучеником - память 29 мая). После падения Мореи Фома с семейством жили в Италии, где приняли католичество - и 5-летняя Зоя стала Софьей. Конечно, Западу лестно считать истинными наследниками трона Василевсов старших братьев Зои - Андрея, перепродававшего свой титул то французскому, то испанскому королю, и ренегата Мануила, отдавшего его султану, но сводить византийскую систему престолонаследия (в которой последнее слово принадлежало не букве правила, а "мнению народному") к европейскому майорату немного странно - так что не будет методологической ошибкой считать Великого князя Василия Иоанновича, рожденного в браке Иоанна и Софьи самым настоящим наследников Василевсов. О чем ему не забыл напомнить позже инок Филофей: "скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать." (Послание о неблагоприятных днях и часах).

Как ни смешно это выглядит сейчас, папство возлагало большие надежды на замужество Софьи - таким образом надеялись перенести на Русь Ферраро-Флорентийскую унию (потерпевшую крах в оказавшейся под султанской властью Греции) - и в дальний путь отправился кардинал Антоний. Но в первом же русском городе (Пскове) Софья продемонстрировала своему спутнику, что настоящий грек - если и торгует верой отцов - то только тогда, когда больше торговать уже нечем, а как только деньжата чуть заведутся - снова берется за свое. Она истово молилась в русских церквах - и принимала благословение у русского духовенства. А ближе к столице с кардиналом и вовсе обошлись грубовато. Дело в том, что по католической традиции, впереди шествия несли крест (у православных - привилегия патриархов и особо чтимых митрополитов). Узнав о том, митрополит Филипп пригрозил Великому князю: "Буде позволишь в благоверной Москве нести крест перед латинским епископом, то он внидет в единые врата, а я, отец твой, изыду другими вон из града". В итоге навстречу процессии послали боярина с приказом убрать крест в сани. Короче говоря, ничего из латинской затеи на этот раз не вышло.

День 12 ноября 1472 г. можно считать днем рождения российского двуглавого орла - герб Палеологов вскоре украсил собой великокняжескую печать (на оборотной стороне - старый герб московских князей - св. Георгий):

Был орел, привезенный на Русь Софьей, скорее всего золотым на алом фоне - как на современном российском гербе (дискуссии о происхождении самой гербовой фигуры двуглавого орла представляются автору столь же плодотворными, как и дискуссии о происхождении геральдического льва - вечные символы никем не придумываются - они сопровождают человечество от Эдемского сада):

Двуглавый орел Палелогов с фрески XIV в. На груди орла - συμπίλημα (династическая монограмма) Палелогов.

Тех же цветов было византийское знамя времен Палеологов - крест с четыремя витами (первыми буквами императорского девиза "Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων" - с греч. "Царь Царей, Царствующий над Царями"), называемое по-гречески πυρέκβολα (с греч. "огненные стрелы" - вероятно, начертание буквы "вита" ассоциировалось с наконечником стрелы).

Пυρέκβολα из кастильской книги 1350 г.

Черный орел на золотом поле (каков он на современном флаге греческой церкви и на штандарте российских Императоров) вероятно, появился уже в новое время в качестве подражания гербу Священной Римской Империи:

Император Максимилиан I и его герб - ок. 1515 г.

По крайней мере, автору не удалось найти серьезных подтверждений употребления черно-желтого герба Палеологами или московскими Царями. Если же кому-то они известны, то в принципе удивляться тут нечему - византийская геральдика - как и геральдика допетровской Руси не имела жестких цветовых канонов, подобных канонам геральдики европейской. Например, приводимый ниже орел из Титулярника 1672 г. вообще трудноописуем в терминах геральдических эмалей и металлов (как и прочие гербовые изображения из этой книги):

Комментариев нет:

Отправить комментарий