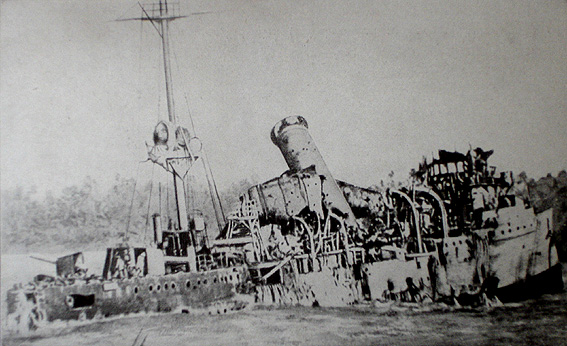

18 ноября (старого стиля) 1853 г. - Синопский бой.

Его называют последним боем парусных судов - что не совсем точно, так как в обеих флотах состояли и пароходы, но значительной роли они не играли - и конечно в тактическом плане это столкновение еще полностью принадлежит эпохе "wood ships & iron people". Конечно, не выиграть этот бой русской эскадре было просто стыдно - при полуторном-то превосходстве в орудиях (турок наши обычно били и при обратном соотношении сил), но достигнутый результат все равно замечателен. Во-первых, турецкий флот стоял в Синопе не просто так - он должен был везти десант в тыл нашего кавказского фронта, так что победа из разряда чисто военно-морского "фехтования" переходит в разряд стратегических. Во-вторых, турки потеряли все корабли - кроме парохода "Таиф", в самый разгар боя воспользовавшагося своей крайне неплохой для того времени скоростью в 10 узлов, а русские - ни одного (потери в людях: 3000 у них - против 300 у нас). В-третьих, турецкий флот сражался на своей базе - а значит, имел поддержку береговых батарей. В то время это был немаловажный фактор - пушку на берегу значительно сложнее заставить замолчать, чем пушку на корабле - даже великий Нельсон утверждал, что моряк в здравом уме не будет сражаться с батареей. Нахимов сразился - и вполне успешно. Замечательно прелюдия к этому бою - на момент обнаружения вражеской эскадры, стоящей в Синопе, у Павла Степановича под командованием было всего 3 линейных корабля (его эскадру изрядно потрепали осенние штормы). Не надеясь с таком составе на успех в бою против 11 вымпелов, он послал в Севастополь за подмогой, а свои силы расположил на выходе из бухты, чтобы - если супостат пойдет на прорыв - помереть, но его не пропустить. За предоставленные ему судьбой пять дней супостат на прорыв не пошел - лишнее доказательство того, что на войне соображать нужно быстро. А уже 16 ноября к нашим пришла подмога - 6 вымпелов, из них - 3 линейных. С такими силами можно было уже и самим ломиться на вражескую базу.

А то, что Синопское сражение послужило поводом для Англии и Франции ввести свои эскадры на Черное море - с последующим трагическим для нас развитием войны - так они искали этого повода, и - не подай его Нахимов - его бы подал кто-то другой. В той исключительно неудачной конфигурации, в которой нашей армии и флоту пришлось сражаться в ту войну, виноваты скорее наши дипломаты, чем военные. Единственное, за что можно бы было упрекнуть армию - не успела победить до появление на театре значительных сил англичан и французов. Если посмотреть историю наших войн с турками, то обычно первые кампания-две протекали достаточно вяло - и лишь потом русские начинали творить чудеса. А здесь чудеса - и чудеса значительного масштаба - были жизненно необходимы в первую же кампанию. Кто ж мог предполагать...

Его называют последним боем парусных судов - что не совсем точно, так как в обеих флотах состояли и пароходы, но значительной роли они не играли - и конечно в тактическом плане это столкновение еще полностью принадлежит эпохе "wood ships & iron people". Конечно, не выиграть этот бой русской эскадре было просто стыдно - при полуторном-то превосходстве в орудиях (турок наши обычно били и при обратном соотношении сил), но достигнутый результат все равно замечателен. Во-первых, турецкий флот стоял в Синопе не просто так - он должен был везти десант в тыл нашего кавказского фронта, так что победа из разряда чисто военно-морского "фехтования" переходит в разряд стратегических. Во-вторых, турки потеряли все корабли - кроме парохода "Таиф", в самый разгар боя воспользовавшагося своей крайне неплохой для того времени скоростью в 10 узлов, а русские - ни одного (потери в людях: 3000 у них - против 300 у нас). В-третьих, турецкий флот сражался на своей базе - а значит, имел поддержку береговых батарей. В то время это был немаловажный фактор - пушку на берегу значительно сложнее заставить замолчать, чем пушку на корабле - даже великий Нельсон утверждал, что моряк в здравом уме не будет сражаться с батареей. Нахимов сразился - и вполне успешно. Замечательно прелюдия к этому бою - на момент обнаружения вражеской эскадры, стоящей в Синопе, у Павла Степановича под командованием было всего 3 линейных корабля (его эскадру изрядно потрепали осенние штормы). Не надеясь с таком составе на успех в бою против 11 вымпелов, он послал в Севастополь за подмогой, а свои силы расположил на выходе из бухты, чтобы - если супостат пойдет на прорыв - помереть, но его не пропустить. За предоставленные ему судьбой пять дней супостат на прорыв не пошел - лишнее доказательство того, что на войне соображать нужно быстро. А уже 16 ноября к нашим пришла подмога - 6 вымпелов, из них - 3 линейных. С такими силами можно было уже и самим ломиться на вражескую базу.

А то, что Синопское сражение послужило поводом для Англии и Франции ввести свои эскадры на Черное море - с последующим трагическим для нас развитием войны - так они искали этого повода, и - не подай его Нахимов - его бы подал кто-то другой. В той исключительно неудачной конфигурации, в которой нашей армии и флоту пришлось сражаться в ту войну, виноваты скорее наши дипломаты, чем военные. Единственное, за что можно бы было упрекнуть армию - не успела победить до появление на театре значительных сил англичан и французов. Если посмотреть историю наших войн с турками, то обычно первые кампания-две протекали достаточно вяло - и лишь потом русские начинали творить чудеса. А здесь чудеса - и чудеса значительного масштаба - были жизненно необходимы в первую же кампанию. Кто ж мог предполагать...