среда, 14 декабря 2011 г.

вторник, 13 декабря 2011 г.

30 ноября (старого стиля) 1712 г. - в день памяти Св. Апостола Андрея Первозванного - общепринятая дата введения на российском флоте Андреевского флага.

Хотя - если начать копаться в истории вопроса - все получается не так складно - как это часто бывает, развитие в данном случае шло не от простого к сложному, а от сложного - к простому.

Первый флаг русского регулярного флота (вторая половина XVII в.) обычно реконструируется следующим образом:

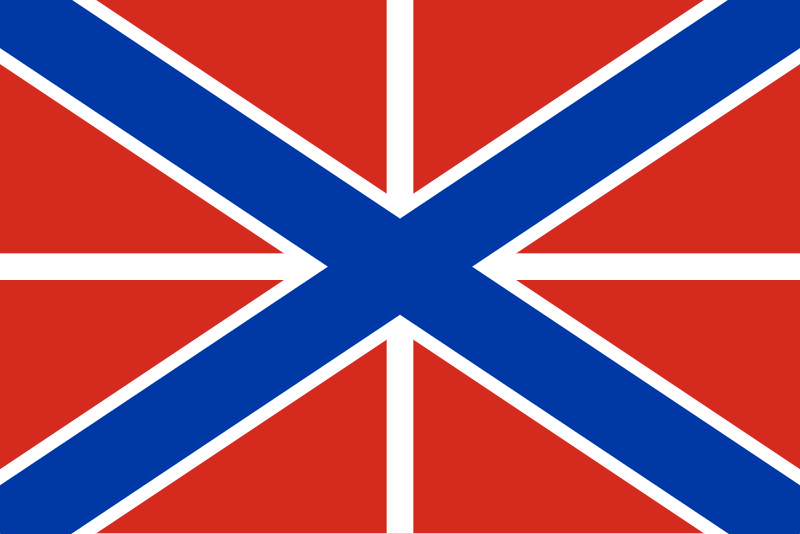

(еще встречается вариант, окруженный красной каймой). Флаг безусловно красив - и по своему построению соответствует русским военным знаменам того времени, но следует помнить, что он - по большому счету - лишь гипотеза. Цветная картинка, полученная гаданием по черно-белым гравюрам. Значительно увереннее можно утверждать, что в начале Северной войны русские боевые корабли несли в качестве кормового флага "Флаг московского Царя" - привычный нам триколор - именно в качестве морского флага и придуманный Петром - национальных флагов начало XVIII века еще не знало. Первым же флагом, содержащим изображение креста Св. Андрея был, вероятно, русский гюйс (бушпритный флаг, а так же флаг морских крепостей) - он известен, начиная с 1703 г.:

Рисунок флага оставляет мало сомнений в его прототипах. Едва ли будет большой ошибкой предположить, что прародителем был британский Union Jack (это общепринятое название флага Великобритании собственно и означает "союзный гюйс") - Петр не мог его не видеть во время "великого посольства" в Англию - и выглядел он на конец XVII в. вот так:

Петровский гюйс будет развеваться на носах русских кораблей в течении всей истории Императорского флота (только при Павле I на некоторых русских кораблях в качестве гюйса будет использоваться мальтийский флаг - красный с белым прямым крестом) - так что именно он и является старейшим русским военно-морским флагом. На кормовых же флагштоках триколор проживет недолго - в первые годы XVIII века будет испробовано несколько промежуточных вариантов (достаточно невыразительных), включающих в себя одновременно андреевский крест и трехцветные полосы, пока не будут введены целых три кормовых флага. Белый флаг кордебаталии:

Синий флаг авангарда:

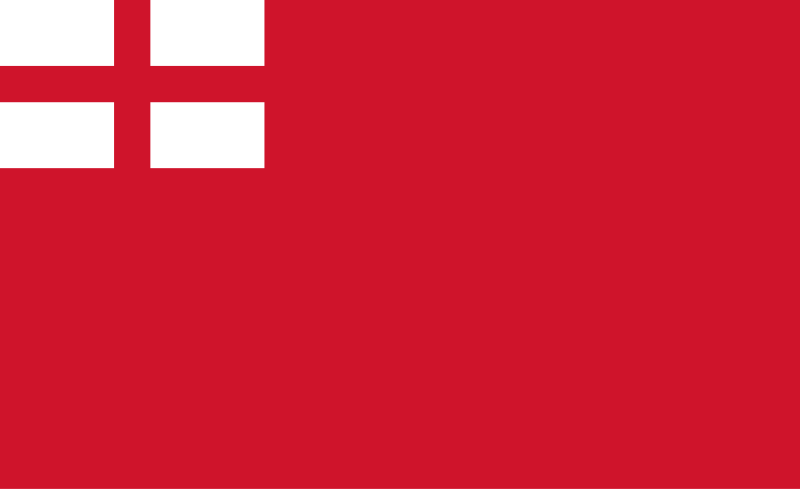

И красный флаг арьергарда:

В происхождение этих флагов тоже несложно обнаружить британские корни. Дело в том, что Royal Navy в те годы делился на три эскадры ("белую", "красную" и "синию") и флаги их на конец XVII в. - когда Петр посещал Англию - были следующими:

Сменив английский флаг Св. Георга на Union Jack в крыже, эти три флага применяются в британском флоте до сих пор - только на белом (ставшим основным кормовым флагом Royal Navy) добавился крест Св. Георга на полотнище:

В России же (особенно при Петре) британской верности традициям не было и в помине, и уже в 1710 г. флаг кордебаталии изменил свой рисунок:

Отсюда оставался лишь шаг до привычного нам Андреевского флага - этот шаг и был сделан в 1712 г. - концы креста были доведены до углов полотнища. Синий и красный флаг оставались в российском флоте до 1732 г., когда Анна Иоанновна оставила единственным кормовым флагом Андреевский. Но это был еще не конец: в 1743 г. Елизавета Петровна вновь ввела синий и красный флаги (она всегда говорила в подобных случаях: "хочу, чтобы в мое царствование было все, как в батюшкино"), Екатерина в 1764 г. их вновь отменила, а Павел в 1797 г. (вы догадываетесь?) - опять ввел. Причем, ввел флаги не того рисунка, какими они были при его прадеде, а более затейливые - с гюйсом в крыже:

(интересно, сколько впередсмотрящих сломало глаза, пытаясь в море отличить этот флаг от британских "красного" и "синего" флагов?)

В первой половине XIX века с кормовыми флагами все было и вовсе сложно - Черноморский флот, на эскадры не разделявшийся, нес только Андреевский флаг, на Балтийском же применялись и цветные (петровского рисунка). Окончательно единственным кормовым флагом всех российских боевых кораблей Андреевский стал лишь в 1854 г.

Что касается адмиральских флагов, то во времена существования цветных флаг соответствующего цвета (в случае адмирала кордебаталии - обычный Андреевский) на адмиральском корабле поднимался на мачте, обозначая ранг адмирала своим положением: контр-адмирал - бизань, вице-адмирал - фок, полный адмирал - грот. Унификация 1854 г. изменила и адмиральские флаги. Все они подымались теперь на грот-мачте. У контр-адмирала такой:

У вице-адмирала:

Полный адмирал - как и раньше - поднимал Андреевский флаг.

Осталось упомянуть о вариантах Андреевского флага, существовавших post mortem Императорского флота. Марковцы использовали черный флаг с белым крестом (цвета полка), одним из флагов РОА был Андреевский с дополнительной красной каймой вокруг креста. Об употреблении старых флотских символов после 1991 г. лучше пока умолчать - неизвестно еще, чем все это кончится...

Первый флаг русского регулярного флота (вторая половина XVII в.) обычно реконструируется следующим образом:

(еще встречается вариант, окруженный красной каймой). Флаг безусловно красив - и по своему построению соответствует русским военным знаменам того времени, но следует помнить, что он - по большому счету - лишь гипотеза. Цветная картинка, полученная гаданием по черно-белым гравюрам. Значительно увереннее можно утверждать, что в начале Северной войны русские боевые корабли несли в качестве кормового флага "Флаг московского Царя" - привычный нам триколор - именно в качестве морского флага и придуманный Петром - национальных флагов начало XVIII века еще не знало. Первым же флагом, содержащим изображение креста Св. Андрея был, вероятно, русский гюйс (бушпритный флаг, а так же флаг морских крепостей) - он известен, начиная с 1703 г.:

Рисунок флага оставляет мало сомнений в его прототипах. Едва ли будет большой ошибкой предположить, что прародителем был британский Union Jack (это общепринятое название флага Великобритании собственно и означает "союзный гюйс") - Петр не мог его не видеть во время "великого посольства" в Англию - и выглядел он на конец XVII в. вот так:

Петровский гюйс будет развеваться на носах русских кораблей в течении всей истории Императорского флота (только при Павле I на некоторых русских кораблях в качестве гюйса будет использоваться мальтийский флаг - красный с белым прямым крестом) - так что именно он и является старейшим русским военно-морским флагом. На кормовых же флагштоках триколор проживет недолго - в первые годы XVIII века будет испробовано несколько промежуточных вариантов (достаточно невыразительных), включающих в себя одновременно андреевский крест и трехцветные полосы, пока не будут введены целых три кормовых флага. Белый флаг кордебаталии:

Синий флаг авангарда:

И красный флаг арьергарда:

В происхождение этих флагов тоже несложно обнаружить британские корни. Дело в том, что Royal Navy в те годы делился на три эскадры ("белую", "красную" и "синию") и флаги их на конец XVII в. - когда Петр посещал Англию - были следующими:

Сменив английский флаг Св. Георга на Union Jack в крыже, эти три флага применяются в британском флоте до сих пор - только на белом (ставшим основным кормовым флагом Royal Navy) добавился крест Св. Георга на полотнище:

В России же (особенно при Петре) британской верности традициям не было и в помине, и уже в 1710 г. флаг кордебаталии изменил свой рисунок:

Отсюда оставался лишь шаг до привычного нам Андреевского флага - этот шаг и был сделан в 1712 г. - концы креста были доведены до углов полотнища. Синий и красный флаг оставались в российском флоте до 1732 г., когда Анна Иоанновна оставила единственным кормовым флагом Андреевский. Но это был еще не конец: в 1743 г. Елизавета Петровна вновь ввела синий и красный флаги (она всегда говорила в подобных случаях: "хочу, чтобы в мое царствование было все, как в батюшкино"), Екатерина в 1764 г. их вновь отменила, а Павел в 1797 г. (вы догадываетесь?) - опять ввел. Причем, ввел флаги не того рисунка, какими они были при его прадеде, а более затейливые - с гюйсом в крыже:

(интересно, сколько впередсмотрящих сломало глаза, пытаясь в море отличить этот флаг от британских "красного" и "синего" флагов?)

В первой половине XIX века с кормовыми флагами все было и вовсе сложно - Черноморский флот, на эскадры не разделявшийся, нес только Андреевский флаг, на Балтийском же применялись и цветные (петровского рисунка). Окончательно единственным кормовым флагом всех российских боевых кораблей Андреевский стал лишь в 1854 г.

Что касается адмиральских флагов, то во времена существования цветных флаг соответствующего цвета (в случае адмирала кордебаталии - обычный Андреевский) на адмиральском корабле поднимался на мачте, обозначая ранг адмирала своим положением: контр-адмирал - бизань, вице-адмирал - фок, полный адмирал - грот. Унификация 1854 г. изменила и адмиральские флаги. Все они подымались теперь на грот-мачте. У контр-адмирала такой:

У вице-адмирала:

Полный адмирал - как и раньше - поднимал Андреевский флаг.

Осталось упомянуть о вариантах Андреевского флага, существовавших post mortem Императорского флота. Марковцы использовали черный флаг с белым крестом (цвета полка), одним из флагов РОА был Андреевский с дополнительной красной каймой вокруг креста. Об употреблении старых флотских символов после 1991 г. лучше пока умолчать - неизвестно еще, чем все это кончится...

воскресенье, 11 декабря 2011 г.

28 ноября (ст. стиля) 1877 г. - капитуляция Плевны.

Осада Плевны русской армией началась 7 июля. 8-го последовал первый неудачный штурм (наши потери - около 3 тыс. человек). Второй неудачный штурм был произведен 18-го числа (потеряли 7 тыс.) Подлинной трагедий стала Третья Плевна - 30 августа (в день именин Государя). Успешно развивавшийся (были уже взяты «Ключи Плевны» — редуты Абдул-бей и Реджи-бей), но не поддержанный резервами штурм откатился назад, стоив жизни 13 тыс. наших воинов (значительные потери при каждом штурме объясняются хотя бы тем, что на поле боя только-только появились винтовки и скорострельные пушки, а уставы еще не были приспособлены к резко увеличившемуся количеству металла, носящегося в воздухе). После этого под Плевну был вызван герой севастопольской обороны генерал Тотлебен - и была начата правильная осада. С целью отрезать Осман-паше связь с остальной турецкой армией 12 октября Гурко с гвардейским корпусом штурмовал Горний и Дольний Дубняки - и взял их (столь возвышенные названия болгарских деревушек не должны удивлять - наш церковнославянский язык - близкий родственник древнеболгарскому). Гвардия потеряла в этих боях 3,5 тысячи, перебив полторы - и 2,5 взяв в плен. Русские гвардейцы после смерти Петра достаточно редко оказывались на настоящей войне (например, 6 десятков битв Суворова сплошь и рядом обходились без них) - и с особым шиком шли в бой так, будто находятся на Царицыном лугу. Результат оказывался примерно одинаковым во все войны (например, под Аустерлицем из Кавалергардского полка уцелело лишь 18 человек) - так что тут едва ли стоит винить новые виды оружия. Зато гвардейская артиллерия стреляла так здорово, что турецкий комендант уже собрал было военный совет для обсуждения капитуляции. Гвардейская пехота не утерпела - и рванула в штыки.

В итоге всех этих предприятий армия Осман-паши в Плевне стала изнывать от недостатка продовольствия и воинских припасов - и решено было идти на прорыв. В утреннем тумане 28 ноября неприятель атаковал фронт гренадерского корпуса - первый удар приняли сибирские гренадеры. Потеряв полторы тысячи и положив 6 (теперь уже туркам пришлось испробовать на себе, каково бежать по полю на дружный огонь берданок), наши отбили вылазку. Больше никаких шансов для себя турецкий комендант не видел - и отдал шпагу русским. Его приняли с фельмаршальскими почестями. Хуже поступили с двумя его младшими пашами - их в утешение отдали в плен к румынам. Турки даже заплакали от такого унижения. Всего под Плевной взято 7 знамен, 88 орудий, 45 тыс. пленных. Великий князь Николай Николаевич получил I степень Георгия, Тотлебен - вторую.

Рассказывают, что Мольтке, узнав о падении Плевны, сложил карту, по которой он следил за операциями на Балканах, и спрятал ее, сказав: «До будущего года!» Куда уж было методическому немецкому уму угнаться за удалью Скобелева и Гурко! Именно после вымученной капитуляции Плевны, освободившей разом 130 тыс. русских войск, в войне началось самое интересное...

Осада Плевны русской армией началась 7 июля. 8-го последовал первый неудачный штурм (наши потери - около 3 тыс. человек). Второй неудачный штурм был произведен 18-го числа (потеряли 7 тыс.) Подлинной трагедий стала Третья Плевна - 30 августа (в день именин Государя). Успешно развивавшийся (были уже взяты «Ключи Плевны» — редуты Абдул-бей и Реджи-бей), но не поддержанный резервами штурм откатился назад, стоив жизни 13 тыс. наших воинов (значительные потери при каждом штурме объясняются хотя бы тем, что на поле боя только-только появились винтовки и скорострельные пушки, а уставы еще не были приспособлены к резко увеличившемуся количеству металла, носящегося в воздухе). После этого под Плевну был вызван герой севастопольской обороны генерал Тотлебен - и была начата правильная осада. С целью отрезать Осман-паше связь с остальной турецкой армией 12 октября Гурко с гвардейским корпусом штурмовал Горний и Дольний Дубняки - и взял их (столь возвышенные названия болгарских деревушек не должны удивлять - наш церковнославянский язык - близкий родственник древнеболгарскому). Гвардия потеряла в этих боях 3,5 тысячи, перебив полторы - и 2,5 взяв в плен. Русские гвардейцы после смерти Петра достаточно редко оказывались на настоящей войне (например, 6 десятков битв Суворова сплошь и рядом обходились без них) - и с особым шиком шли в бой так, будто находятся на Царицыном лугу. Результат оказывался примерно одинаковым во все войны (например, под Аустерлицем из Кавалергардского полка уцелело лишь 18 человек) - так что тут едва ли стоит винить новые виды оружия. Зато гвардейская артиллерия стреляла так здорово, что турецкий комендант уже собрал было военный совет для обсуждения капитуляции. Гвардейская пехота не утерпела - и рванула в штыки.

В итоге всех этих предприятий армия Осман-паши в Плевне стала изнывать от недостатка продовольствия и воинских припасов - и решено было идти на прорыв. В утреннем тумане 28 ноября неприятель атаковал фронт гренадерского корпуса - первый удар приняли сибирские гренадеры. Потеряв полторы тысячи и положив 6 (теперь уже туркам пришлось испробовать на себе, каково бежать по полю на дружный огонь берданок), наши отбили вылазку. Больше никаких шансов для себя турецкий комендант не видел - и отдал шпагу русским. Его приняли с фельмаршальскими почестями. Хуже поступили с двумя его младшими пашами - их в утешение отдали в плен к румынам. Турки даже заплакали от такого унижения. Всего под Плевной взято 7 знамен, 88 орудий, 45 тыс. пленных. Великий князь Николай Николаевич получил I степень Георгия, Тотлебен - вторую.

Рассказывают, что Мольтке, узнав о падении Плевны, сложил карту, по которой он следил за операциями на Балканах, и спрятал ее, сказав: «До будущего года!» Куда уж было методическому немецкому уму угнаться за удалью Скобелева и Гурко! Именно после вымученной капитуляции Плевны, освободившей разом 130 тыс. русских войск, в войне началось самое интересное...

четверг, 8 декабря 2011 г.

25 ноября (старого стиля) 1769 г. - в день воспоминания освящения церкви великомученика Георгия в Киеве - Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия

Не имея возможности описать славные подвиги всех, удостоившихся этой награды (всего было около 10 тыс. награждений), кратко упомянем лишь полных кавалеров.

Генерал-фельдмаршал светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский:

IV степень - за Шуму (1774 г.) - как раз там он потерял глаз;

III степень - за Измаил (1790 г.);

II степень - за Мачин (1791 г.);

I степень - за кампанию 1812 г.

Генерал-фельдмаршал князь Барклай-де-Толли:

IV степень - за Гродно (1794 г.);

III степень - за Прейсиш-Эйлау (1807 г.);

II степень - за Бородино (1812 г.);

I степень - за Кульм (1813 г.)

Генерал-фельдмаршал светлейший князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский:

IV степень - за Варну (1810 г.);

III степень - за Батино (1811 г.);

II степень - за Эривань (1827 г.);

I степень - за Эрзерум (1829 г.)

Генерал-фельдмаршал граф Дибич-Забалканский:

IV степень - за Гейльсберг (1808 г.);

III степень - за Якубов, Клястицы и Головщину (1812 г.);

II степень - за Кулевчу (1828 г.);

I степень - за кампанию 1829 г.

Кроме того, 3 старших степени Ордена имели еще трое - Потемкин, Суворов и Беннигсен.

На время царствования Павла I Орден св. Георгия временно утратил статус главной русской военной награды (в пользу Ордена св. Иоанна Иерусалимского), но зато в царствование именно этого Государя Георгиевские цвета приобрела российская кокарда:

Вероятно, моду на цветные кокарды ввела французская революция - почти весь XVIII век большинство армий Европы носили либо чисто белую - либо чисто черную кокарду - резко выделялась на этом скушном фоне оранжевая голландская. Объединились же белый цвет старой русской кокарды (часто называемой "петровской", но правильнее будет "аннинской" - армия Петра Великого кокард не носила) с черно-оранжевыми новой в 1815 г. В итоге белый цвет удержался лишь на офицерской кокарде - солдатская и унтер-офицерская остались черно-оранжевыми до последних дней Императорской армии.

Екатерина II со знаками I степени Ордена

Правила ношения знаков всех степеней (слева направо - по возрастанию)

Не имея возможности описать славные подвиги всех, удостоившихся этой награды (всего было около 10 тыс. награждений), кратко упомянем лишь полных кавалеров.

Генерал-фельдмаршал светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский:

IV степень - за Шуму (1774 г.) - как раз там он потерял глаз;

III степень - за Измаил (1790 г.);

II степень - за Мачин (1791 г.);

I степень - за кампанию 1812 г.

Генерал-фельдмаршал князь Барклай-де-Толли:

IV степень - за Гродно (1794 г.);

III степень - за Прейсиш-Эйлау (1807 г.);

II степень - за Бородино (1812 г.);

I степень - за Кульм (1813 г.)

Генерал-фельдмаршал светлейший князь Варшавский, граф Паскевич-Эриванский:

IV степень - за Варну (1810 г.);

III степень - за Батино (1811 г.);

II степень - за Эривань (1827 г.);

I степень - за Эрзерум (1829 г.)

Генерал-фельдмаршал граф Дибич-Забалканский:

IV степень - за Гейльсберг (1808 г.);

III степень - за Якубов, Клястицы и Головщину (1812 г.);

II степень - за Кулевчу (1828 г.);

I степень - за кампанию 1829 г.

Кроме того, 3 старших степени Ордена имели еще трое - Потемкин, Суворов и Беннигсен.

На время царствования Павла I Орден св. Георгия временно утратил статус главной русской военной награды (в пользу Ордена св. Иоанна Иерусалимского), но зато в царствование именно этого Государя Георгиевские цвета приобрела российская кокарда:

Вероятно, моду на цветные кокарды ввела французская революция - почти весь XVIII век большинство армий Европы носили либо чисто белую - либо чисто черную кокарду - резко выделялась на этом скушном фоне оранжевая голландская. Объединились же белый цвет старой русской кокарды (часто называемой "петровской", но правильнее будет "аннинской" - армия Петра Великого кокард не носила) с черно-оранжевыми новой в 1815 г. В итоге белый цвет удержался лишь на офицерской кокарде - солдатская и унтер-офицерская остались черно-оранжевыми до последних дней Императорской армии.

среда, 7 декабря 2011 г.

25 ноября (старого стиля) 1741 г. - восшествие на российский Престол Елизаветы Петровны.

Это был не то самый глупый, не то самый изящный из длинной череды наших дворцовых переворотов. Хорошо хотя бы то, что никого не убили (только в суматохе уронили на пол грудную сестру Государя - Екатерину Антоновну. Говорят, она после этого случая оглохла. Впрочем, от какого именно случая оглох ребенок, имевший несколько недель от роду, сказать едва ли возможно) - и потом никому не отрубили головы. По легенде, в ночь этого предприятия будущая Императрица долго молилась на коленях перед образом Божией Матери (она была необычайно религиозна для своего легкомысленного века) и обещала Владычице в случае успешного окончания затеянного никого не казнить смертию.

Будучи внебрачным ребенком Петра Великого (ее родители обвенчались, когда ей было уже 15 лет), Елизавета ни в какой нормальной стране конечно же не могла претендовать на Престол, хотя Екатерина I и указала добрачных дочерей в своем завещании следующими по очереди после Петра II (чего для собственных чад не сделаешь!) - но к моменту возникновения этих прав никто их как наследниц всерьез не рассматривал - благо существовало вполне законное потомство Иоанна V. Вышедшие из этой линии две Анны наполнили страну немцами, которые в конце концов всем надоели, а Елизавета (бывшая немкой лишь наполовину) тем временем "запросто и без церемоний" проводила время в обществе чинов Преображенского полка. Судя по всему (включая дальнейшее правление), она вполне унаследовала ум и простоту в обхождении от своего Родителя, совершенно не унаследовав его реформаторской горячки, так что "матушкой" эта ровесница Полтавской победы стала для преображенцев гораздо раньше той эпохальной ноябрьской ночи. Заговор в ее пользу настолько витал в воздухе, что еще при Анне Иоановне были аресты и казни слишком искренних сторонников Елизаветы, а при Анне Леопольдовне, не обладавшей хваткой своей тетки, дело и вовсе развернулось на полную. Регентше даже доставили из-за границы обстоятельный донос, где вещи назывались своими именами, но она не нашла ничего лучше, как на балу отвести Елизавету в сторонку и предъявить ей бумагу с вопросом, так ли это. Дочь Петра смогла убедить ее, что все люди врут. А на дворе было уже 23 ноября...

Было решено действовать немедленно - во-первых, следующему доносу регентша могла поверить больше, во-вторых на 25-е было назначено выступление гвардии на войну со шведами (вероятно, по принципу "от греха подальше"). Около полуночи Елизавета - в кирасе поверх платья и с Крестом в руках - вошла в казармы гренадерской роты Преображенского полка со словами: "Вы знаете, чья я дочь - ступайте за мной!" Сторонников малолетнего Государя в роте не нашлось - и она в полном составе выступила в поход на Зимний дворец. Претендентке было тяжело поспевать за солдатами по глубокому снегу - так что во дворец они ее внесли на руках в самом буквальном смысле слова. Караулы умирать за немцев решительно не желали, правительство (включая даже такого стреляного воробья как фельдмаршал Миних) мирно почивало. В спальню регентши новая Императрица влетела со словами: "Сестрица, пора вставать!" (на самом деле та приходилась Елизавете двоюродной племянницей).

Вот, собственно и все. Россия получила не худшую из своих правительниц, Ломоносов написал одну из лучших своих од, гвардия на войну не пошла (со шведами на всякий случай заключили перемирие), а гренадерская рота стала Лейб-кампанией. Для них войны закончились. А для остальной русской армии на горизонте замаячил золотой век: "Мирная и беззаботная, она (Елизавета Петровна - А.З.) была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но с правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания" (В.О. Ключевский).

Это был не то самый глупый, не то самый изящный из длинной череды наших дворцовых переворотов. Хорошо хотя бы то, что никого не убили (только в суматохе уронили на пол грудную сестру Государя - Екатерину Антоновну. Говорят, она после этого случая оглохла. Впрочем, от какого именно случая оглох ребенок, имевший несколько недель от роду, сказать едва ли возможно) - и потом никому не отрубили головы. По легенде, в ночь этого предприятия будущая Императрица долго молилась на коленях перед образом Божией Матери (она была необычайно религиозна для своего легкомысленного века) и обещала Владычице в случае успешного окончания затеянного никого не казнить смертию.

Будучи внебрачным ребенком Петра Великого (ее родители обвенчались, когда ей было уже 15 лет), Елизавета ни в какой нормальной стране конечно же не могла претендовать на Престол, хотя Екатерина I и указала добрачных дочерей в своем завещании следующими по очереди после Петра II (чего для собственных чад не сделаешь!) - но к моменту возникновения этих прав никто их как наследниц всерьез не рассматривал - благо существовало вполне законное потомство Иоанна V. Вышедшие из этой линии две Анны наполнили страну немцами, которые в конце концов всем надоели, а Елизавета (бывшая немкой лишь наполовину) тем временем "запросто и без церемоний" проводила время в обществе чинов Преображенского полка. Судя по всему (включая дальнейшее правление), она вполне унаследовала ум и простоту в обхождении от своего Родителя, совершенно не унаследовав его реформаторской горячки, так что "матушкой" эта ровесница Полтавской победы стала для преображенцев гораздо раньше той эпохальной ноябрьской ночи. Заговор в ее пользу настолько витал в воздухе, что еще при Анне Иоановне были аресты и казни слишком искренних сторонников Елизаветы, а при Анне Леопольдовне, не обладавшей хваткой своей тетки, дело и вовсе развернулось на полную. Регентше даже доставили из-за границы обстоятельный донос, где вещи назывались своими именами, но она не нашла ничего лучше, как на балу отвести Елизавету в сторонку и предъявить ей бумагу с вопросом, так ли это. Дочь Петра смогла убедить ее, что все люди врут. А на дворе было уже 23 ноября...

Было решено действовать немедленно - во-первых, следующему доносу регентша могла поверить больше, во-вторых на 25-е было назначено выступление гвардии на войну со шведами (вероятно, по принципу "от греха подальше"). Около полуночи Елизавета - в кирасе поверх платья и с Крестом в руках - вошла в казармы гренадерской роты Преображенского полка со словами: "Вы знаете, чья я дочь - ступайте за мной!" Сторонников малолетнего Государя в роте не нашлось - и она в полном составе выступила в поход на Зимний дворец. Претендентке было тяжело поспевать за солдатами по глубокому снегу - так что во дворец они ее внесли на руках в самом буквальном смысле слова. Караулы умирать за немцев решительно не желали, правительство (включая даже такого стреляного воробья как фельдмаршал Миних) мирно почивало. В спальню регентши новая Императрица влетела со словами: "Сестрица, пора вставать!" (на самом деле та приходилась Елизавете двоюродной племянницей).

Вот, собственно и все. Россия получила не худшую из своих правительниц, Ломоносов написал одну из лучших своих од, гвардия на войну не пошла (со шведами на всякий случай заключили перемирие), а гренадерская рота стала Лейб-кампанией. Для них войны закончились. А для остальной русской армии на горизонте замаячил золотой век: "Мирная и беззаботная, она (Елизавета Петровна - А.З.) была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но с правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания" (В.О. Ключевский).

Штандарт Лейб-кампании.

Уникальное воинское знамя с датой не сражения, а - переворота.

вторник, 6 декабря 2011 г.

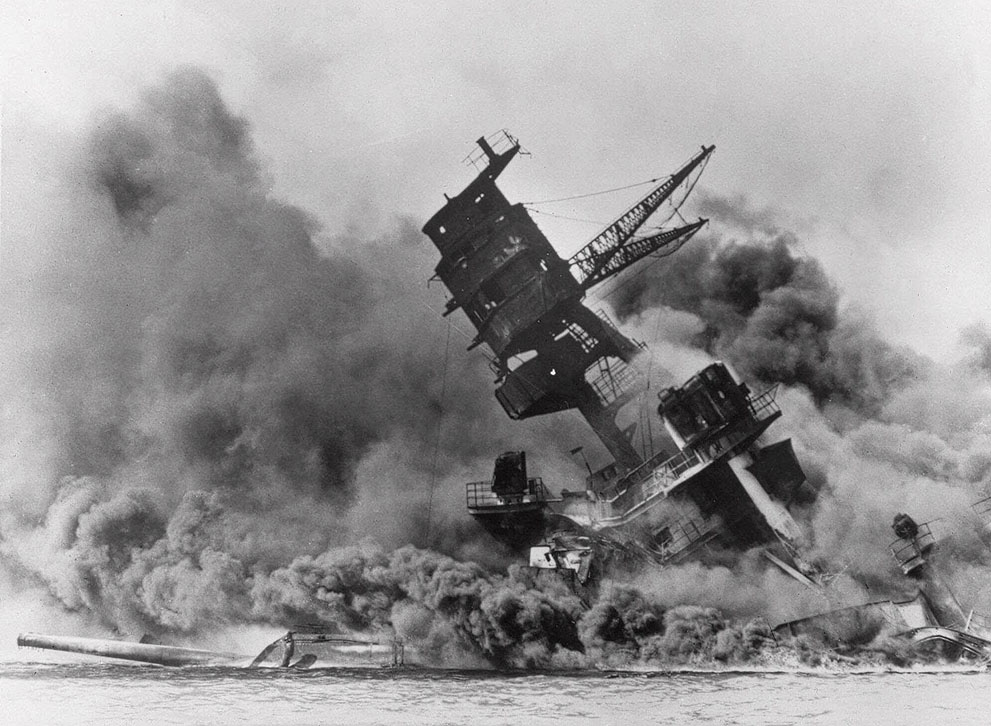

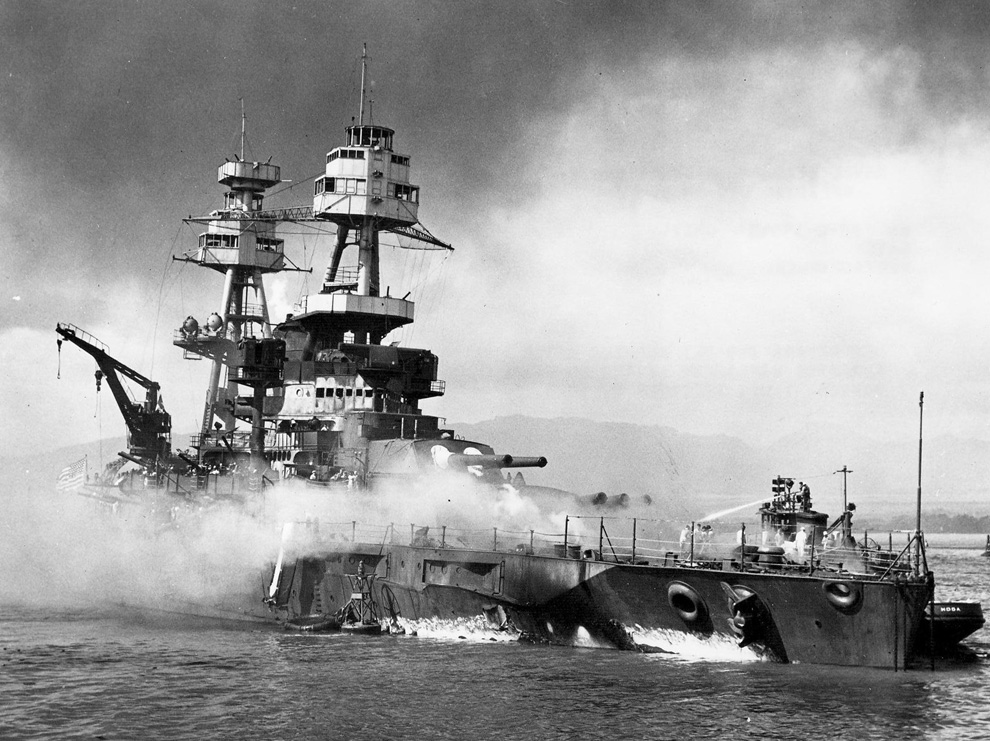

7 декабря - в день 70-летия атаки на Перл-Харбор писать о чем-то другом как-то странно.

На стеньге "Акаги" не зря поднимали цусимский флаг адмирала Того - в декабре 1941 г. соединению Нагумо предстояло решить ту же задачу, что и Того в 1904-1905 гг. - серией идеально точных ударов перехватить море у потенциально более сильного противника. В этот раз противников было даже трое - правда, один из них (Голладская Ост-Индия) был слаб сам по себе, второй (Великобритания) был бы в нормальных условиях примерно равносилен японцам, но в тот год не мог был выставить на Тихом океане значительные силы - ибо Grand Fleet был слишком занят жизненно важными для метрополии атлантическими и средиземноморскими конвоями. Налет на Перл-Харбор был первым и самым важным в этой серии ударов - по самой сильной группировке самого сильного из противников. Вся последовательность операций была бегом по лезвию бритвы - и самое интересное, что у японцев почти получилось - они сорвались фактически на последнем шаге. Чудо Перл-Харбора скомпенсировалось чудом Мидуэя,

ударное авианосное соединение, внезапно ставшее хозяином Тихого океана, столь же внезапно исчезло в морской пучине - и дальнейшая война была малоинтересным избиением сильнейшей стороной слабейшей. Если читателя заинтересовало, как работала эта "стратегия чуда", не могу не порекомендовать книгу двух Переслегиных "Тихоокеанская премьера" - там все достаточно подробно и красочно описано. А - если в двух словах - то история эта стара, как мир: на тройке и семерке выигрывается целое состояние, а вместо чаемого туза из руки беззубо ухмыляется дама...

Подробности 7 декабря широко растиражированы (в т.ч. Голивудом) поэтому не вижу смысла приводить их здесь. Приведу лишь несколько фотографий последствий налета - все-таки в жанре фоторепортажа американцем практически нет равных - даже если это репортаж о горьком поражении.

На стеньге "Акаги" не зря поднимали цусимский флаг адмирала Того - в декабре 1941 г. соединению Нагумо предстояло решить ту же задачу, что и Того в 1904-1905 гг. - серией идеально точных ударов перехватить море у потенциально более сильного противника. В этот раз противников было даже трое - правда, один из них (Голладская Ост-Индия) был слаб сам по себе, второй (Великобритания) был бы в нормальных условиях примерно равносилен японцам, но в тот год не мог был выставить на Тихом океане значительные силы - ибо Grand Fleet был слишком занят жизненно важными для метрополии атлантическими и средиземноморскими конвоями. Налет на Перл-Харбор был первым и самым важным в этой серии ударов - по самой сильной группировке самого сильного из противников. Вся последовательность операций была бегом по лезвию бритвы - и самое интересное, что у японцев почти получилось - они сорвались фактически на последнем шаге. Чудо Перл-Харбора скомпенсировалось чудом Мидуэя,

ударное авианосное соединение, внезапно ставшее хозяином Тихого океана, столь же внезапно исчезло в морской пучине - и дальнейшая война была малоинтересным избиением сильнейшей стороной слабейшей. Если читателя заинтересовало, как работала эта "стратегия чуда", не могу не порекомендовать книгу двух Переслегиных "Тихоокеанская премьера" - там все достаточно подробно и красочно описано. А - если в двух словах - то история эта стара, как мир: на тройке и семерке выигрывается целое состояние, а вместо чаемого туза из руки беззубо ухмыляется дама...

Подробности 7 декабря широко растиражированы (в т.ч. Голивудом) поэтому не вижу смысла приводить их здесь. Приведу лишь несколько фотографий последствий налета - все-таки в жанре фоторепортажа американцем практически нет равных - даже если это репортаж о горьком поражении.

USS Arizona

USS West Virginia & USS Tennessee

USS California

USS Shaw

USS West Virginia

USS Maryland & USS Oklahoma

USS Nevada

понедельник, 5 декабря 2011 г.

23 ноября (старого стиля) 1812 г. - в день памяти благоверного князя Александра Невского - в семье пономаря Михаила Гренкова родился сын, нареченный Александром.

В 1839 г. Александр Гренков поступил послушником в Оптину пустынь, где вскоре принял постриг с именем Амвросий. Дальнейшее, вероятно, пересказывать нет нужды. С одной стороны, преподобный Амвросий кажется не приложил руку ни к одному из значительных событий нашей истории, с другой - его беседы искала буквально вся Россия (включая даже такого богоборца как граф Толстой). Думаю, не будет большой ошибкой сказать, что жизнь таких людей как он - составляет подлинную соль, смысл и оправдание русской истории. Без этой своей сердцевины она слишком напоминает напыщенную трагедию с невероятно громоздкой бутафорией и ходульными персонажами. Подробно писать о преподобном Амвросии я не могу - ибо не владею словами, способными передать святость - особенно ту простую и неброскую, совершенно лишенную всяческих эффектов и экзальтаций, истинно-русскую святость, что была явлена в нем - и в других оптинских старцах. Для желающих ощутить дыхание этой святости ниже прилагается небольшая (совершенно произвольная) подборка поучений преподобного, заимствованных из его бесед и переписки с разными лицами:

- Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадет.

- Молитва с понуждением выше произвольной молитвы. Не хочется, но понуждай себя: нудится бо Царствие Небесное.

- Кто уступает, тот больше приобретает.

- Одна женщина просила о. Амвросия помолиться о ней, чтобы ей успокаивать других, а он ответил ей: «Успокойся прежде сама, тогда и других будешь успокаивать».

- «Батюшка, — спросил кто-то, — ведь не может ощущать в будущей жизни полного блаженства тот, у которого близкие родные будут мучиться в аду?» Старец ответил: «Нет, там этого чувства уже не будет; про всех тогда забудешь. Это все равно, как на экзамене. Когда идешь на экзамен, еще страшно, и толпятся разнородные мысли; а пришла — взяла билет, и про все забыла».

- Когда старцу написали, что тяжело на свете, он ответил: «Потому она (земля) и называется юдоль плача; но люди одни плачут, а другие скачут. Но последним будет нехорошо».

- Одна женщина спросила батюшку, где ей жить: в миру или в монастыре? Батюшка ответил так: «Можно жить и в миру, но не на юру, а жить тихо».

- Батюшка говорил: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, только чуть одной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стремится; а мы, как заляжем на землю, и встать не можем».

- Один раз старец, объясняя слова ап.Иакова «Не мнози учители бывайте», — сказал: «Учить — это как бы маленькие камешки с колокольни бросать, а вот самому исполнять заповеди — как бы большие камни на колокольню таскать».

- Не надо отчаиваться ни за кого, один диавол отчаялся, а прочие могут спастись

- Однажды некий монах увидел врага (диавола), что тот сидит и болтает ногами. Монах спрашивает: «Что же ты ничего не делаешь?» Враг отвечает: «Да мне ничего не остается делать, как только болтать ногами, — они (люди) лучше меня все делают.

- Везде война, везде борьба; и получают успокоение только подвизающие душевно, руководясь законом Божиим. А кто ищет только внешнего и временного успокоения, те лишаются и того, и другого, т.е. и земного, и небесного. Разве только захотят исправить дело искренним раскаянием и великим смирением.

- Когда говорили батюшке, что ему не дают покоя, он отвечал: «Для нас тогда настанет покой, когда запоют над нами: «Со святыми упокой».

- Если кто-нибудь из братии по малодушию и нетерпеливости скорбел о том, что его нескоро представляют к мантии или к иеродиаконству и иеромонашеству, старец имел обыкновение так говорить в назидание: «Это, брат, все придет в свое время, — все дадут; добрых же дел никто не даст».

- Три степени для спасения, как сказано у св.Иоанна Златоуста: а) не грешить, б) согрешивши, каяться, в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби.

- Если помысл будет говорить тебе: «Отчего ты этому человеку, который оскорбил тебя, того-то и того-то не сказала?» — То скажи своему помыслу: «Теперь поздно говорить, — опоздал».

- Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца, — и батюшка, показывая на сердце, прибавил, — древо при исходищах вод; воды (страсти) бурлят там».

- Не надо верить приметам и не будут исполняться.

- «Много мы с тобой думали и ничего не придумали; лучше будем полагаться на всеблагой Промысл Божий, который силен все привести к полезному концу, паче чаяния нашего», — писал батюшка одной из своих духовных чад.

- Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота.

- Настойчивым своеволием старец говорил: «Так то, брат, обычай-то у нас бычий, а ум то телячий».

- Когда говоришь со смиренным, то отдыхаешь, легко с ним; а когда говоришь с тем, кто себя оправдывает, а других винит, — ох, как умариваешься.

- Всегда лучше уступать, — говорил батюшка, — если будешь настаивать справедливо — это все равно, что рубль ассигнаций, а если уступишь — рубль серебром.

- Если снам или чему-либо подобному верить, то можно ума лишиться.

- Тщеславие и гордость одно и то же. Тщеславие выказывает свои дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. А гордость после этого начинает презирать всех. Как червяк сперва ползает, изгибается, так и тщеславие. А когда вырастут у него крылья, взлетает наверх, так и гордость.

- Батюшка говаривал: «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, буду же терпеть и я».

воскресенье, 4 декабря 2011 г.

5 декабря 1941 г. - начало советского наступления под Москвой.

В этот день 29-я и 31-я армии Калинского фронта форсировали на льду Волгу и перешли в наступление на стыке немецкой 3-й танковой группы (танковой армией она станет именоваться после 1 января 1942 г.) с 9-й полевой армией. Целью наступления был город Калинин (если кто-то уже успел забыть, то по-русски это Тверь). Две наших армии против одной немецкой не должны создавать представление о нашем двукратном превосходстве - по немецким же источником штат советской общевойсковой армии примерно равнялся штату немецкого корпуса. К тому же эти армии начали наступление в том составе, в котором провели осеннее оборонительное сражение - без свежих соединений, немецкие танкисты тоже не получали подкреплений с самого начала "Тайфуна". Так что численности противников по отношению к штатным могли быть совершенно невероятными (помните, сколько бойцов было в 5-й роте у Васи Конакова из одноименного рассказа В.Некрасова?)

Серьезных успехов 5-го числа нашим наступающим на Калинин армиям добиться не удалось - они продвинулись лишь на километр-полтора - и были остановлены упорным сопротивлением противника. Таким образом, события этого дня ни чем не выделялись из череды отчаянных частных наступлений Красной Армии, предпринимавшихся уже полгода - иногда с лучшими, иногда с худшими результатами - но неспособных переломить общую обстановку на фронтах.

Совсем другое началось на следующий день - фронт 4 танковой группы (тоже армией станет только в 1942 г.) атаковали 20-я, 30-я и 1-я ударная армии Калининского фронта. Направление - Клин и Солнечногорск, а 10-я и 59-я армии и 1 гвардейский кавкорпус перешли в наступления в районе Тулы, грозя окружением 2-й танковой армии.

Это был уже серьезно. Обеим танковым клешням, уже было охватывавшим Москву с севера и юга, пришлось спешно откатываться на восток, чтобы самим не оказаться в котлах. Конечно, в целом наше наступление под Москвой едва ли может быть отнесено к шедеврам оперативного искусства - соотношением прилагамых сил к продвижению вперед оно напоминает скорее битвы предыдущей мировой войны. Но надо заметить, что эти бои и велись - с обеих сторон - фактически техническими средствами прошлой войны. Немецкие танковые группы дошли без пополнений по ужасающим дорогам от Вязьмы и Брянска до Калинина и Тулы - а потом еще и быстро отступали половину этого пути при таких температурах, при которых значительная часть техники просто не заводилась - так что потери в машинах (не в людях) в этих соединениях были близки к стопроцентным. Танковые же войска РККА после циклопических потерь лета 1941 г. сжались до танковых бригад в составе общевойсковых армий, включавших по 2-3 батальона танков (Например, по штату от 9 октября 1941 г. бригада имела 2 танковых батальона, в каждом по 3 роты - тяжелая в составе 5 KB, средняя - 10 Т-34, и легкая - 10 Т-60 или иных легких танков). Соединения такого масштаба могли быть лишь тактическим инструментом, не способным оказать серьезного влияния на темп операции в целом. Сходная ситуация была и с авиацией - с началом зимы люфтваффе вывело значительную часть своих машин с Восточного фронта (из-за совершенно неприличных потерь на ужасных аэродромах и установившейся нелетной погоды) - благо отвести самолеты было проще, чем танки. Наши же ВВС еще толком не оправились от летних потерь - а фактор погоды и аэродромов не помогал воевать и им. В сложившейся ситуации наше командование пробовало для развития успеха использовать кавалерию - не то, чтобы совсем ничего не получалось (например, 1 гвардейский кавкорпус ген. Белова доставил противнику немало неприятных минут), но в целом кавалерия отвоевала свое еще к началу первой мировой войны (гражданская война, ставшая золотым веком шашки и бронепоезда, не в счет - плотность построений и огня пехоты там была в разы ниже, чем в обеих мировых войнах) - и сотворить что-то судьбоносное уже никак не могла.

Из-за того, что немцы обороняли не всю территорию равномерно, а отдельные опорные пункты, начертание линии фронта приобрело к весне 1942 г. невероятно причудливые формы - в том числе образовав знаменитый Ржевский выступ, который Красная Армия будет пытаться срезать до начала 1943 г. Серия наступлений зимы 1941-1942 гг. конечно не может считаться перехватом инициативы в войне - но оно было началом борьбы за инициативу, затянувшейся на весь 1942 год. Критические потери в этих боях понесли немецкие танковые войска - летом следующего года на Кавказ и Сталинград будут наступать только две танковых армии - вместо 4, которыми командование вермахта оперировало в 1941 г. (не восстановят своих сил именно 2-я и 3-я - наиболее далеко зашедшие в охвате Москвы - армии). Но главное даже не в этом. Главное в том, что даже коряво проведенное нашими наступление означало одно - блицкриг на Восточном фронте не получился. Война делалась затяжной. И - вместе с таким же "зависшим" блицкригом против Англии - это делало перспективы победы Германии в войне крайне сомнительными. Уже при составлении планов на кампанию 1942 г. ген. Йодль на полном серьезе утверждал, что лучшее решение на Восточном фронте, которое он видит - это отвести войска на довоенные границы. Т.е. по большому счету это была уже победа. Просто эту победу пришлось воплощать в жизнь еще 3 с половиной года невероятно тяжелых боев.

В этот день 29-я и 31-я армии Калинского фронта форсировали на льду Волгу и перешли в наступление на стыке немецкой 3-й танковой группы (танковой армией она станет именоваться после 1 января 1942 г.) с 9-й полевой армией. Целью наступления был город Калинин (если кто-то уже успел забыть, то по-русски это Тверь). Две наших армии против одной немецкой не должны создавать представление о нашем двукратном превосходстве - по немецким же источником штат советской общевойсковой армии примерно равнялся штату немецкого корпуса. К тому же эти армии начали наступление в том составе, в котором провели осеннее оборонительное сражение - без свежих соединений, немецкие танкисты тоже не получали подкреплений с самого начала "Тайфуна". Так что численности противников по отношению к штатным могли быть совершенно невероятными (помните, сколько бойцов было в 5-й роте у Васи Конакова из одноименного рассказа В.Некрасова?)

Серьезных успехов 5-го числа нашим наступающим на Калинин армиям добиться не удалось - они продвинулись лишь на километр-полтора - и были остановлены упорным сопротивлением противника. Таким образом, события этого дня ни чем не выделялись из череды отчаянных частных наступлений Красной Армии, предпринимавшихся уже полгода - иногда с лучшими, иногда с худшими результатами - но неспособных переломить общую обстановку на фронтах.

Совсем другое началось на следующий день - фронт 4 танковой группы (тоже армией станет только в 1942 г.) атаковали 20-я, 30-я и 1-я ударная армии Калининского фронта. Направление - Клин и Солнечногорск, а 10-я и 59-я армии и 1 гвардейский кавкорпус перешли в наступления в районе Тулы, грозя окружением 2-й танковой армии.

Это был уже серьезно. Обеим танковым клешням, уже было охватывавшим Москву с севера и юга, пришлось спешно откатываться на восток, чтобы самим не оказаться в котлах. Конечно, в целом наше наступление под Москвой едва ли может быть отнесено к шедеврам оперативного искусства - соотношением прилагамых сил к продвижению вперед оно напоминает скорее битвы предыдущей мировой войны. Но надо заметить, что эти бои и велись - с обеих сторон - фактически техническими средствами прошлой войны. Немецкие танковые группы дошли без пополнений по ужасающим дорогам от Вязьмы и Брянска до Калинина и Тулы - а потом еще и быстро отступали половину этого пути при таких температурах, при которых значительная часть техники просто не заводилась - так что потери в машинах (не в людях) в этих соединениях были близки к стопроцентным. Танковые же войска РККА после циклопических потерь лета 1941 г. сжались до танковых бригад в составе общевойсковых армий, включавших по 2-3 батальона танков (Например, по штату от 9 октября 1941 г. бригада имела 2 танковых батальона, в каждом по 3 роты - тяжелая в составе 5 KB, средняя - 10 Т-34, и легкая - 10 Т-60 или иных легких танков). Соединения такого масштаба могли быть лишь тактическим инструментом, не способным оказать серьезного влияния на темп операции в целом. Сходная ситуация была и с авиацией - с началом зимы люфтваффе вывело значительную часть своих машин с Восточного фронта (из-за совершенно неприличных потерь на ужасных аэродромах и установившейся нелетной погоды) - благо отвести самолеты было проще, чем танки. Наши же ВВС еще толком не оправились от летних потерь - а фактор погоды и аэродромов не помогал воевать и им. В сложившейся ситуации наше командование пробовало для развития успеха использовать кавалерию - не то, чтобы совсем ничего не получалось (например, 1 гвардейский кавкорпус ген. Белова доставил противнику немало неприятных минут), но в целом кавалерия отвоевала свое еще к началу первой мировой войны (гражданская война, ставшая золотым веком шашки и бронепоезда, не в счет - плотность построений и огня пехоты там была в разы ниже, чем в обеих мировых войнах) - и сотворить что-то судьбоносное уже никак не могла.

Из-за того, что немцы обороняли не всю территорию равномерно, а отдельные опорные пункты, начертание линии фронта приобрело к весне 1942 г. невероятно причудливые формы - в том числе образовав знаменитый Ржевский выступ, который Красная Армия будет пытаться срезать до начала 1943 г. Серия наступлений зимы 1941-1942 гг. конечно не может считаться перехватом инициативы в войне - но оно было началом борьбы за инициативу, затянувшейся на весь 1942 год. Критические потери в этих боях понесли немецкие танковые войска - летом следующего года на Кавказ и Сталинград будут наступать только две танковых армии - вместо 4, которыми командование вермахта оперировало в 1941 г. (не восстановят своих сил именно 2-я и 3-я - наиболее далеко зашедшие в охвате Москвы - армии). Но главное даже не в этом. Главное в том, что даже коряво проведенное нашими наступление означало одно - блицкриг на Восточном фронте не получился. Война делалась затяжной. И - вместе с таким же "зависшим" блицкригом против Англии - это делало перспективы победы Германии в войне крайне сомнительными. Уже при составлении планов на кампанию 1942 г. ген. Йодль на полном серьезе утверждал, что лучшее решение на Восточном фронте, которое он видит - это отвести войска на довоенные границы. Т.е. по большому счету это была уже победа. Просто эту победу пришлось воплощать в жизнь еще 3 с половиной года невероятно тяжелых боев.

суббота, 3 декабря 2011 г.

20 ноября (старого стиля) 1805 г. - день Аустерлица.

В отличие от многих своих соотечественников, автор не видит удовольствия в повторении подробностей наших поражений, поэтому будет достаточно краток. Имитацией отступления Бонапарту удалось выманить русско-австрийскую армию, занимавшую сильную позицию под Ольшанами, на равнину. План преследования "спасающихся" французов был составлен Веройтером - бывшим нач.штаба у Суворова (еще один подобный пример - Куропаткин был нач.штаба у Скобелева). Автору неизвестна точная характеристика военных способностей этого полководца, но презрение князя Италийского с разного рода планам и диспозициям - факт, не нуждающийся в дополнительных подтверждениях - так что можно предположить, что Александр Васильевич воевал, просто не заглядывая в писанину Веройтера. Во всяком случае, диспозиция на 20 ноября была столь скверной, что 5 колонн в своем перемещении сталкивались друг с другом. Хотя нельзя не заметить, что Бонапарт уже после сражения выдал ей своеобразный комплимент: «План Вейротера был хорош, если б моя армия стояла все время не двигаясь, как верстовые столбы. Атакуй я на шесть часов позже - я был бы разбит». А главнокомандующим у нас в этот день был Александр, только уже Павлович - достаточно сильный стратег (планы окружения Grande Armee на Берензине в 1812 г. и Парижского маневра 1814 г. - его), но вовсе никакой тактик. В любом случае, как только в своем наступлении союзники ослабили ключевой пункт позиции - Праценские высоты - "верстовые столбы" заняли их - и битва была решена. В дальнейших событиях нужно отделять горькую правду от ярких вымыслов парижских газетчиков. Русская армия вовсе не бежала, как стадо баранов, а отступила, сохранив боевой проядок. Конная гвардия даже успела прихватить с собой знамя неприятельского 4-го линейного полка - единственный наш трофей в тот день. Пруды, в которых могли бы потонуть 20 тыс. взрослых мужчин, конечно же не существуют в природе. Показательно, что для того, чтобы Россия заключила мир с Бонапартом, понадобился еще год тяжелых боев - и Фридланд - одного Аустерлица было мало. Так что - есть чему поучиться у наших предков - хотя бы стойкости в черные дни. Без этого не бывает ни великой страны, ни великой армии.

В отличие от многих своих соотечественников, автор не видит удовольствия в повторении подробностей наших поражений, поэтому будет достаточно краток. Имитацией отступления Бонапарту удалось выманить русско-австрийскую армию, занимавшую сильную позицию под Ольшанами, на равнину. План преследования "спасающихся" французов был составлен Веройтером - бывшим нач.штаба у Суворова (еще один подобный пример - Куропаткин был нач.штаба у Скобелева). Автору неизвестна точная характеристика военных способностей этого полководца, но презрение князя Италийского с разного рода планам и диспозициям - факт, не нуждающийся в дополнительных подтверждениях - так что можно предположить, что Александр Васильевич воевал, просто не заглядывая в писанину Веройтера. Во всяком случае, диспозиция на 20 ноября была столь скверной, что 5 колонн в своем перемещении сталкивались друг с другом. Хотя нельзя не заметить, что Бонапарт уже после сражения выдал ей своеобразный комплимент: «План Вейротера был хорош, если б моя армия стояла все время не двигаясь, как верстовые столбы. Атакуй я на шесть часов позже - я был бы разбит». А главнокомандующим у нас в этот день был Александр, только уже Павлович - достаточно сильный стратег (планы окружения Grande Armee на Берензине в 1812 г. и Парижского маневра 1814 г. - его), но вовсе никакой тактик. В любом случае, как только в своем наступлении союзники ослабили ключевой пункт позиции - Праценские высоты - "верстовые столбы" заняли их - и битва была решена. В дальнейших событиях нужно отделять горькую правду от ярких вымыслов парижских газетчиков. Русская армия вовсе не бежала, как стадо баранов, а отступила, сохранив боевой проядок. Конная гвардия даже успела прихватить с собой знамя неприятельского 4-го линейного полка - единственный наш трофей в тот день. Пруды, в которых могли бы потонуть 20 тыс. взрослых мужчин, конечно же не существуют в природе. Показательно, что для того, чтобы Россия заключила мир с Бонапартом, понадобился еще год тяжелых боев - и Фридланд - одного Аустерлица было мало. Так что - есть чему поучиться у наших предков - хотя бы стойкости в черные дни. Без этого не бывает ни великой страны, ни великой армии.

пятница, 2 декабря 2011 г.

19 ноября (по старому стилю) 1825 г. оставил суетный мир Александр Благословенный.

Одна из самых романтических дат в русской истории. Чтобы не породить у читателя ложных ожиданий, скажу сразу, что я не могу знать наверняка, действительно ли Государь скончался в этот день в Таганроге - или он удалился в неизвестном направлении (некоторые авторы предполагают Иерусалим, иные - Саров), чтобы в 1837 г. под именем Федора Кузьмича появиться в Пермской губернии, быть арестованным за бродяжничество, битым кнутом - и сосланным в Сибирь, где до конца дней подвизаться в отшельничестве. Я скажу лишь, что мне неизвестно ни одной причины, по которой Федор Кузьмич не мог быть Александром Благословенным. Отец Александра - убиенный Государь Павел Петрович - местночтимый святой Петербургской епархии (говорят, простые люди издавна приносили на его могилу жалобы на произвол людей знатных и сильных - памятуя, вероятно, что Государь сей при жизни такие жалобы - строго запрещенные в царствование его матери - всегда со вниманием рассматривал) - так что же мешает оказаться святым и сыну? (Праведный Феодор Томский канонизирован в 1984 г. - общецерковное поминовение совершается в Соборе сибирских святых 10 июня, местные празднования Томской епархии - день праведной кончины подвижника 20 января - и обретение его св. мощей 22 июня - все даты по юлианскому календарю). Особенную элегантность этому предположению придает имеющаяся около каждой большой легенды "малая легенда" - загадочная смерть в Белеве (всего лишь через полгода после 19 ноября) и супруги Александра - Елизаветы Алексеевны. Ей молва приписывает посмертную жизнь под именем Веры Молчальницы. Существует байка (которую считает несомненной даже такой в целом не склонный к пересказыванию басен автор как Керсновский), что, когда большевики в поисках драгоценностей вскрывали Царские захоронения в Петропавловском соборе в 1921 г., могила Александра I была обнаружена пустой. Лично мне что-то не очень верится в пустую гробницу - что же, многочисленные участники похорон 1825 г. не знали, что хоронят пустой гроб? Более вероятным представляется, что в гробу находилось тело другого человека, действительно скончавшегося 19 ноября в Таганроге (иногда даже называется имя этого человека - фельдегерь Масков). Разве только предположить, что среди организаторов похорон был некто, точно знающий, что они хоронят не настоящего Царя - и ложные останки вскоре после погребения были перенесены куда-то в другое место.

В последних годах царствования Александра Благословенного вообще много труднообъяснимого. Чего стоит например история с его завещанием, отданным на хранение архиепископу Филарету (тому самому - митрополитом он станет только в 1826 г.) в Успенский собор. Когда по кончине Государя Филарет передал бумагу куда положено, Государственный Совет только развел руками. Завещание было абсолютно незаконным! Не мог - по закону о Престолонаследии 1797 г. - монарх заменить одного наследника на другого, не мог и Константин отречься от Престола при живом Александре. Понятно, что Государь хотел избежать смуты с двойной передачей власти - которая в реальности и возникла - но почему он избрал для этого такой странный метод? Если Павел мог - и причем радикально - изменить порядок российского Престолонаследия, то логично, что его мог слегка изменить и Александр. Но этого он не сделал - а предпочел создать документ, утаенный от всех, кроме одного архиерея, воплотить который в жизнь можно было, только грубо нарушив основные российские законы. Сложно предположить, что человек, четверть века управлявший страной, так слабо ориентировался в ее законодательстве. Вероятно, мы просто чего-то во всей этой истории не знаем.

В любом случае - какая бы из могил не содержала бы тело, некогда вмещавшая в себя душу сокрушителя Бонапарта, невольного отцеубийцы - и одного из самых значительных западников нашей истории - эта:

или - эта:

все равно легенда о Царе, ставшем старцем, навсегда стала плотью от плоти русской истории - и никакие анализы ДНК или сличение почерков убить ее не способны. Ибо вообще бытие легенд принадлежит иной действительности - любые научные результаты могут со временем быть признаны ошибочными - и пересмотрены - легенда же не ошибается никогда.

Одна из самых романтических дат в русской истории. Чтобы не породить у читателя ложных ожиданий, скажу сразу, что я не могу знать наверняка, действительно ли Государь скончался в этот день в Таганроге - или он удалился в неизвестном направлении (некоторые авторы предполагают Иерусалим, иные - Саров), чтобы в 1837 г. под именем Федора Кузьмича появиться в Пермской губернии, быть арестованным за бродяжничество, битым кнутом - и сосланным в Сибирь, где до конца дней подвизаться в отшельничестве. Я скажу лишь, что мне неизвестно ни одной причины, по которой Федор Кузьмич не мог быть Александром Благословенным. Отец Александра - убиенный Государь Павел Петрович - местночтимый святой Петербургской епархии (говорят, простые люди издавна приносили на его могилу жалобы на произвол людей знатных и сильных - памятуя, вероятно, что Государь сей при жизни такие жалобы - строго запрещенные в царствование его матери - всегда со вниманием рассматривал) - так что же мешает оказаться святым и сыну? (Праведный Феодор Томский канонизирован в 1984 г. - общецерковное поминовение совершается в Соборе сибирских святых 10 июня, местные празднования Томской епархии - день праведной кончины подвижника 20 января - и обретение его св. мощей 22 июня - все даты по юлианскому календарю). Особенную элегантность этому предположению придает имеющаяся около каждой большой легенды "малая легенда" - загадочная смерть в Белеве (всего лишь через полгода после 19 ноября) и супруги Александра - Елизаветы Алексеевны. Ей молва приписывает посмертную жизнь под именем Веры Молчальницы. Существует байка (которую считает несомненной даже такой в целом не склонный к пересказыванию басен автор как Керсновский), что, когда большевики в поисках драгоценностей вскрывали Царские захоронения в Петропавловском соборе в 1921 г., могила Александра I была обнаружена пустой. Лично мне что-то не очень верится в пустую гробницу - что же, многочисленные участники похорон 1825 г. не знали, что хоронят пустой гроб? Более вероятным представляется, что в гробу находилось тело другого человека, действительно скончавшегося 19 ноября в Таганроге (иногда даже называется имя этого человека - фельдегерь Масков). Разве только предположить, что среди организаторов похорон был некто, точно знающий, что они хоронят не настоящего Царя - и ложные останки вскоре после погребения были перенесены куда-то в другое место.

В последних годах царствования Александра Благословенного вообще много труднообъяснимого. Чего стоит например история с его завещанием, отданным на хранение архиепископу Филарету (тому самому - митрополитом он станет только в 1826 г.) в Успенский собор. Когда по кончине Государя Филарет передал бумагу куда положено, Государственный Совет только развел руками. Завещание было абсолютно незаконным! Не мог - по закону о Престолонаследии 1797 г. - монарх заменить одного наследника на другого, не мог и Константин отречься от Престола при живом Александре. Понятно, что Государь хотел избежать смуты с двойной передачей власти - которая в реальности и возникла - но почему он избрал для этого такой странный метод? Если Павел мог - и причем радикально - изменить порядок российского Престолонаследия, то логично, что его мог слегка изменить и Александр. Но этого он не сделал - а предпочел создать документ, утаенный от всех, кроме одного архиерея, воплотить который в жизнь можно было, только грубо нарушив основные российские законы. Сложно предположить, что человек, четверть века управлявший страной, так слабо ориентировался в ее законодательстве. Вероятно, мы просто чего-то во всей этой истории не знаем.

В любом случае - какая бы из могил не содержала бы тело, некогда вмещавшая в себя душу сокрушителя Бонапарта, невольного отцеубийцы - и одного из самых значительных западников нашей истории - эта:

Гроб (или кенотаф?) Александра I в Петропавловском соборе

или - эта:

Рака со св. мощами прав. Феодора Томского в Казанском храме Богородице-Алексеевского монастыря г. Томска

все равно легенда о Царе, ставшем старцем, навсегда стала плотью от плоти русской истории - и никакие анализы ДНК или сличение почерков убить ее не способны. Ибо вообще бытие легенд принадлежит иной действительности - любые научные результаты могут со временем быть признаны ошибочными - и пересмотрены - легенда же не ошибается никогда.

Подписаться на:

Сообщения (Atom)