14 августа (старого стиля) 1813 г. - сражение на реке Кацбах.

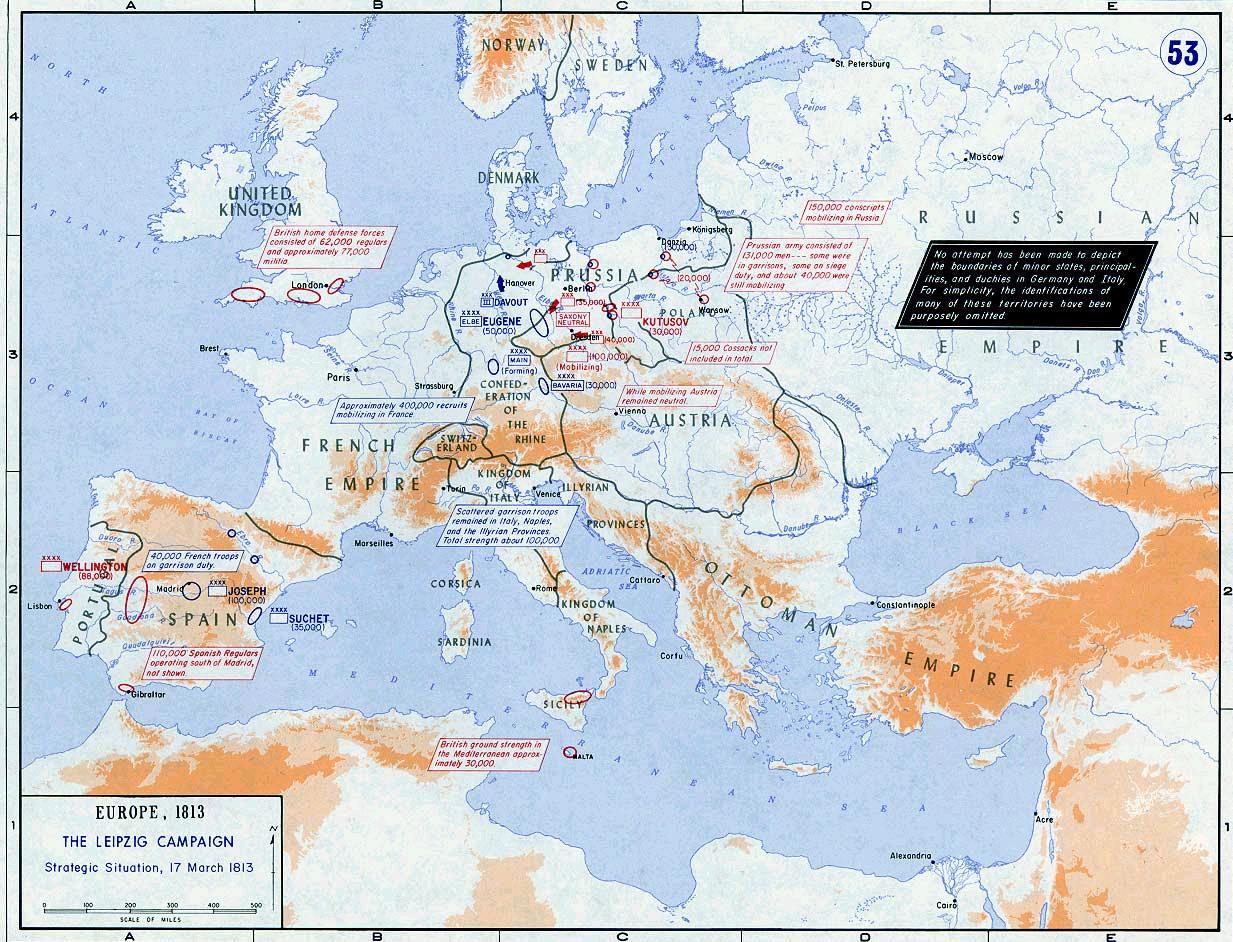

Согласно диспозиции, врученной Блюхеру, в то время, как Северная и Богемская армии должны были наступать по сходящимся направлениям на Лейпциг, Силезской оставалось лишь не терять противника из виду, избегая при этом решительных сражений. Авторы этого в целом неплохого замысла (чем не каннская диспозиция Ганнибала?) явно не учли, какому командиру какую часть операции следует поручить. Пылкий старик готов был лучше отказаться от командования, чем принять его на условиях, требовавших воевать осторожно. В итоге они сошлись с Барклаем на том, что командующий армией сам имеет право решать, где и когда он нападет на врага, а диспозиция... кто же им на войне в точности следует? Под началом уже почуявшего восход своей полководческой звезды старца состояли русские корпуса Ланжерона и Сакена и прусский Йорка. Нельзя не заметить, что все корпусные командиры были явно не в восторге от своего нового начальника, считали себя обойденными - и исполняли его директивы весьма своеобразно. Причем, если с Сакеном удалось при личной встрече более-менее договориться, то Ланжерон, зная диспозицию, но не зная устых договоренностей с Барклаем, упорно тормозил дело, а Йорк и вовсе писал королю рапорты с просьбой уволить его, ибо он "вероятно, не понимает гениальности директив Блюхера".

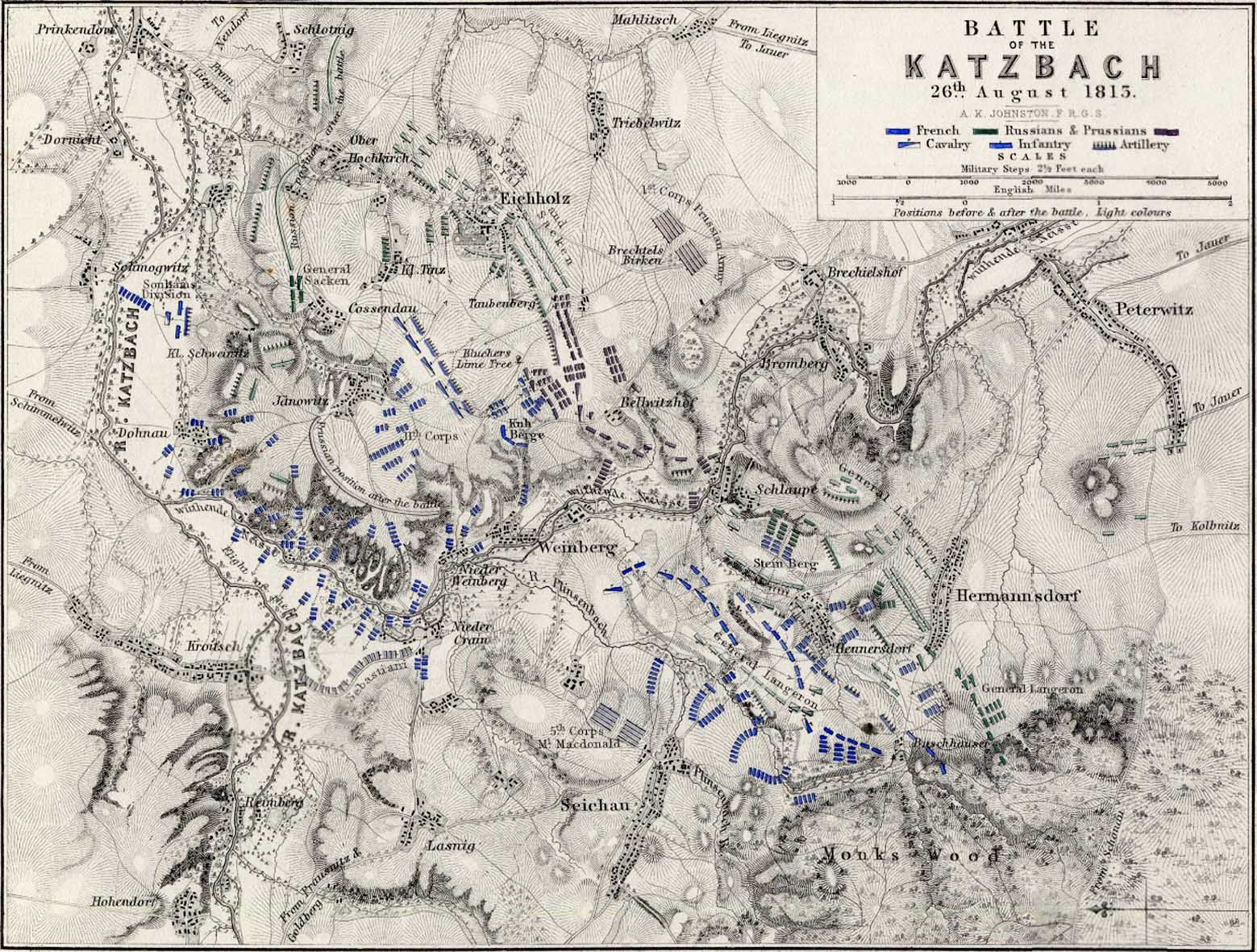

Еще не успело толком закончиться перемирие, а седовласый вождь уже двинул свое воинство за реку Кацбах, служившую линией прекращения огня. Всего под черно-белыми знаменами выступило в поход 32 тысячи пеших и 6 тысяч конных при 104 орудиях, под бело-черно-оранжевыми: 41 тысяча пеших и 16 тысяч конных при 236 орудиях. Но Бонапарт, не угадавший еще намерение Богемкой армии - и продолжавший считать Силезкий фронт главным - быстро остудил пыл старика. Русским и пруссакам вновь пришлось отступать перед превосходящими силами врага. Однако уже 10-го числа движение австрийцев на Дрезден стало выглядеть слишком угрожающим - так что император французов поспешил туда, оставив против Блюхера Макдональда и приказав ему наступать дальше. Едва почуствовав, что натиск неприятеля ослаб, вождь пруссаков сделал логичный вывод, что Бонапарт (возможно - с какая-то частью неприятельских сил) покинул Силезию - и 13 августа вновь двинул свои войска вперед. Макдональд несколько дней прождал корпус Нея - и выступил только 14-го. Обе армии, не зная ничего о намерениях неприятеля, расчитывали в этот день форсировать Кацбах, из-за продолжительных дождей вышедший из берегов. Те же дожди превратили поле, нежданно ставшее полем битвы, в грязную лужу, в которую орудия проседали по самую ось, а пехота оставляла насмерть завязшие штиблеты. Приблизительная численность нарвавшихся друг на друга сил противников была следующей: 75 тысяч у Блюхера и 10 тысяч меньше у Макдональда. Пушек оба имели примерно по 200.

Первое столкновение произошло около полудня на левом (французском) берегу Кацбаха - дождь лил как из ведра, видимость едва простиралась на 200 шагов, промокшие ружья отказывались стрелять. Обмен ударами остался за французами - и передовые отряды пруссаков были вынуждены отступить за реку. Блюхер не смутился, и сделав вид, что так все и планировалось, послал к Йорку курьера с распоряжением дать переправиться "такому количеству неприятеля, который вы рассчитываете побить" - и атаковать его, на что тот раздраженно заметил, что в такую погодину и пальцев на своей руке не сосчитаешь, но в атаку все-таки пошел. Сакен на приказ атаковать ответил одним только словом "ура" - и дело завязалось. После нескольких сумбурных стычек с переменным успехом сражение было решено около 5 часов пополудни атакой русских гусар против практически незащищенного левого фланга французов (Макдональд так и не успел придать своим разбросанным по грязным дорогам корпусам сколько-нибудь осмысленное расположение). Поддержанное атакой прусской пехоты это движение сбросило переправившегося на правый берег неприятеля обратно в Кацбах - только теперь все мосты, кроме одного, были уже разрушены - и участь переправляющихся была печальна. То, что на левом фланге союзников осторожный Ланжерон предпочел отступить под натиском Лористона, уже не могло изменить исхода битвы. Итоги дня (согласно донесению Блюхера своему королю): взято 36 орудий и до полутора тысяч пленных, потеряно чуть меньше 3 тысяч человек (убитых французов, вероятно, в такую слякоть сложно было пересчитать, в позднейших источниках встречается цифра в 12 тысяч). Неугомонный Блюхер потребовал переправиться через Кацбах в ту же ночь - и преследовать неприятеля, но это удалось сделать лишь на следующий день отдельным кавалерийским частям. Основная масса войск преодолевала не на шутку разошедшуюся реку еще 3 дня. Но даже небольшие силы преследователей сильно потрепали отступавших - около 100 орудий, два орла и 18 тысяч пленных стали наградой за понесенные труды. Впрочем и союзникам эти славные дела дались не даром - с момента возобновления боев до 20 августа Силезкая армия недосчиталась 22 тысяч бойцов (многие из них просто-напросто отстали при быстрых маршах по невероятно плохим дорогам). Награждены: Блюхер прусским Большим Железным Крестом, австрийским Крестом Марии-Терезии и Св.Андрем Первозванным, знаки которого русский Государь снял с Собственной Особы; Йорк и Сакен - Черным Орлом (последний - еще Георгием 2-й степени и чином генерала-от-инфантерии), Ланжерон - вензелем Государя на эполеты и 30 тысячами рублей (вот награда, достойная рассудительного и непылкого полководца!), Александрийские, Ахтырские, Белорусские и Мариупольские гусары - памятными знаками на кивера.

Согласно диспозиции, врученной Блюхеру, в то время, как Северная и Богемская армии должны были наступать по сходящимся направлениям на Лейпциг, Силезской оставалось лишь не терять противника из виду, избегая при этом решительных сражений. Авторы этого в целом неплохого замысла (чем не каннская диспозиция Ганнибала?) явно не учли, какому командиру какую часть операции следует поручить. Пылкий старик готов был лучше отказаться от командования, чем принять его на условиях, требовавших воевать осторожно. В итоге они сошлись с Барклаем на том, что командующий армией сам имеет право решать, где и когда он нападет на врага, а диспозиция... кто же им на войне в точности следует? Под началом уже почуявшего восход своей полководческой звезды старца состояли русские корпуса Ланжерона и Сакена и прусский Йорка. Нельзя не заметить, что все корпусные командиры были явно не в восторге от своего нового начальника, считали себя обойденными - и исполняли его директивы весьма своеобразно. Причем, если с Сакеном удалось при личной встрече более-менее договориться, то Ланжерон, зная диспозицию, но не зная устых договоренностей с Барклаем, упорно тормозил дело, а Йорк и вовсе писал королю рапорты с просьбой уволить его, ибо он "вероятно, не понимает гениальности директив Блюхера".

Еще не успело толком закончиться перемирие, а седовласый вождь уже двинул свое воинство за реку Кацбах, служившую линией прекращения огня. Всего под черно-белыми знаменами выступило в поход 32 тысячи пеших и 6 тысяч конных при 104 орудиях, под бело-черно-оранжевыми: 41 тысяча пеших и 16 тысяч конных при 236 орудиях. Но Бонапарт, не угадавший еще намерение Богемкой армии - и продолжавший считать Силезкий фронт главным - быстро остудил пыл старика. Русским и пруссакам вновь пришлось отступать перед превосходящими силами врага. Однако уже 10-го числа движение австрийцев на Дрезден стало выглядеть слишком угрожающим - так что император французов поспешил туда, оставив против Блюхера Макдональда и приказав ему наступать дальше. Едва почуствовав, что натиск неприятеля ослаб, вождь пруссаков сделал логичный вывод, что Бонапарт (возможно - с какая-то частью неприятельских сил) покинул Силезию - и 13 августа вновь двинул свои войска вперед. Макдональд несколько дней прождал корпус Нея - и выступил только 14-го. Обе армии, не зная ничего о намерениях неприятеля, расчитывали в этот день форсировать Кацбах, из-за продолжительных дождей вышедший из берегов. Те же дожди превратили поле, нежданно ставшее полем битвы, в грязную лужу, в которую орудия проседали по самую ось, а пехота оставляла насмерть завязшие штиблеты. Приблизительная численность нарвавшихся друг на друга сил противников была следующей: 75 тысяч у Блюхера и 10 тысяч меньше у Макдональда. Пушек оба имели примерно по 200.

Первое столкновение произошло около полудня на левом (французском) берегу Кацбаха - дождь лил как из ведра, видимость едва простиралась на 200 шагов, промокшие ружья отказывались стрелять. Обмен ударами остался за французами - и передовые отряды пруссаков были вынуждены отступить за реку. Блюхер не смутился, и сделав вид, что так все и планировалось, послал к Йорку курьера с распоряжением дать переправиться "такому количеству неприятеля, который вы рассчитываете побить" - и атаковать его, на что тот раздраженно заметил, что в такую погодину и пальцев на своей руке не сосчитаешь, но в атаку все-таки пошел. Сакен на приказ атаковать ответил одним только словом "ура" - и дело завязалось. После нескольких сумбурных стычек с переменным успехом сражение было решено около 5 часов пополудни атакой русских гусар против практически незащищенного левого фланга французов (Макдональд так и не успел придать своим разбросанным по грязным дорогам корпусам сколько-нибудь осмысленное расположение). Поддержанное атакой прусской пехоты это движение сбросило переправившегося на правый берег неприятеля обратно в Кацбах - только теперь все мосты, кроме одного, были уже разрушены - и участь переправляющихся была печальна. То, что на левом фланге союзников осторожный Ланжерон предпочел отступить под натиском Лористона, уже не могло изменить исхода битвы. Итоги дня (согласно донесению Блюхера своему королю): взято 36 орудий и до полутора тысяч пленных, потеряно чуть меньше 3 тысяч человек (убитых французов, вероятно, в такую слякоть сложно было пересчитать, в позднейших источниках встречается цифра в 12 тысяч). Неугомонный Блюхер потребовал переправиться через Кацбах в ту же ночь - и преследовать неприятеля, но это удалось сделать лишь на следующий день отдельным кавалерийским частям. Основная масса войск преодолевала не на шутку разошедшуюся реку еще 3 дня. Но даже небольшие силы преследователей сильно потрепали отступавших - около 100 орудий, два орла и 18 тысяч пленных стали наградой за понесенные труды. Впрочем и союзникам эти славные дела дались не даром - с момента возобновления боев до 20 августа Силезкая армия недосчиталась 22 тысяч бойцов (многие из них просто-напросто отстали при быстрых маршах по невероятно плохим дорогам). Награждены: Блюхер прусским Большим Железным Крестом, австрийским Крестом Марии-Терезии и Св.Андрем Первозванным, знаки которого русский Государь снял с Собственной Особы; Йорк и Сакен - Черным Орлом (последний - еще Георгием 2-й степени и чином генерала-от-инфантерии), Ланжерон - вензелем Государя на эполеты и 30 тысячами рублей (вот награда, достойная рассудительного и непылкого полководца!), Александрийские, Ахтырские, Белорусские и Мариупольские гусары - памятными знаками на кивера.