Неумолимый календарь напоминает, что приближается 200-летие главных сражений кампании 1813 г. Нашим путеводителем по прошлому на сей раз будет двухтомная "История войны 1813 года за освобождение Германии, по достоверным источникам" (как явствует из титульного листа, составленная генералом М.И.Богдановичем по Высочайшему повелению и напечатанная в Санкт-Петербурге в типографии Штаба Военно-Учебных Заведений в 1863 году - к 50-й годовщине). Все даты здесь и далее приводятся по старому стилю, ибо - хотя описываемые события и происходили в странах, придерживающихся григорианского календаря - автору кажется противоестественным писать историю русского воинства, пользуясь летоисчислением, никогда в его документах не применявшимся.

В сегодняшней заметке приведен краткий обзор событий, произошедших с момента вступления русской армии на территорию Пруссии - до возвращения на театр военных действий Бонапарта.

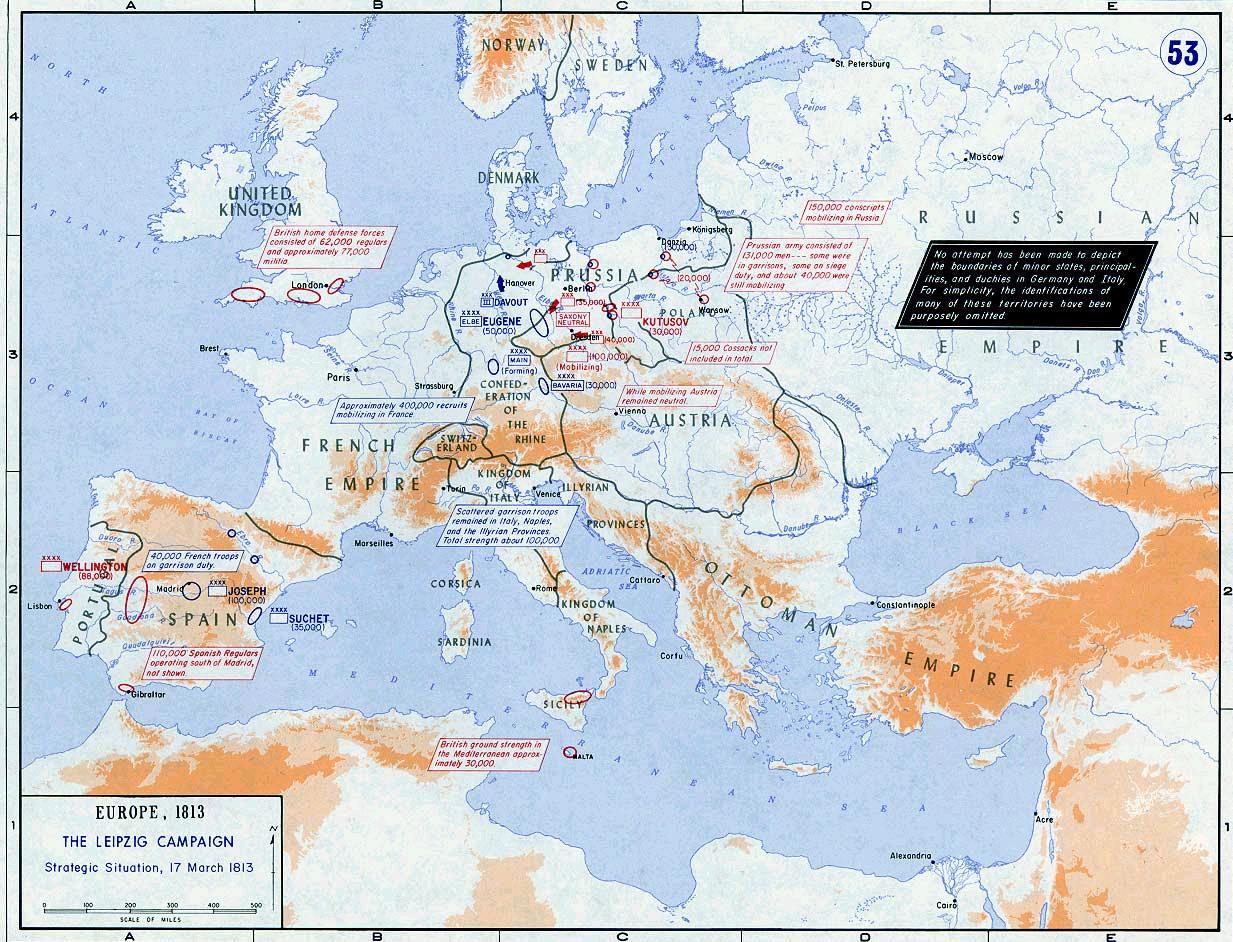

Решение наступать за Неман не было для русского командования легким - сам Кутузов был против. С одной стороны, намерение пожать плоды катастрофы, постигшей Grande Armee в прошлую кампанию, выглядело разумно, с другой - русская армия была (мягко выражаясь) сильно недоукомлектованной - в полках было по 200-500 человек, в дивизиях - хорошо если по 2 тысячи (наш историк замечает, что русский корпус порой равнялся по численности прусскому полку). Кроме того, на первых порах предстояло сражаться без союзников - Австрия объявила нейтралитет, малые немецкие государства и поляки стояли за Бонапарта, а прусский король, тайком посылавший русскую ставку эмиссаров с обнадеживающими посланиями, на людях делал все, что от него требовали французы. Впрочем, чего еще было ожидать от не самого сильного монарха страны, потерявшей половину территории, разоренной контрибуциями и континентальной системой и наполненной вражескими гарнизонами? Провидение вручило ему народ, стоявший накануне самых блистательных свершений в своей истории, но в январе 1813 года нужно было обладать фанатизмом Шарнхорста, чтобы это предугадать. Однако, не смотря на все трудности, наш Государь считал себя чем-то обязанным народам Европы (вот вечное русское чувство!) - и на Рождество армия, вновь предводительствуемая своим монархом, помолясь Богу, выступила в поход.

У противника дела были и вовсе плохи - Бонапарт еще из Вильны уехал в Париж собирать новую армию (и - как показало дальнейшее - это было лучшее из того, что он мог на тот момент сделать), Мюрат тоже недолго оставался за старшего в Grande Armee - то ли из-за оскудения в ее составе милой его сердцу кавалерии, то ли по какой другой причине (наш историк умалчивает) - он вскоре уехал, сдав командование Эжену Богарне. Тот не стремился угнаться за славой своего приемного отца и командовал скромно - держал свои невеликие силы по городам и тут же отступал при появлении русских колонн. Практически поголовно пешая армия ничего не могла противопоставить летучим отрядам русских и местных партизан, носившимся по Германии вдоль и поперек. Многие города сдавались без боя: Гамбург - 7 марта отряду Тетенборна, Любек - 9 марта отряду Бенкендорфа (да, именно будущему начальнику III отделения!), Дрезден - 10 марта отряду Дениса Давыдова (впрочем, сам поэт-партизан после этого успеха угодил под суд за самочинные переговоры с неприятелем). Берлин оказался чуть более крепким орешком: 10 ферваля около 2 тысяч казаков и гусар Чернышева ворвались в город, но были отражены артиллерией и пехотными каре 6-тысячного гарнизона. Однако уже 20 февраля у города показались передовые отряды Репнина - и Богарне приказал отступать. В бурлящей ликованием столице (русских командиров в буквальном смысле слова носили на руках) спустя 2 недели был оглашен скрывавшийся до сих пор союзный договор между Пруссией и Россией, подписанный 15 февраля канцлером Гарденбергом в Бреслау, а на следующий день - князем Кутузовым в Калише. Французскому послу дали знать чуть раньше - 3 марта. По этому договору Россия обязалась не подписывать мира с Францией, пока Пруссия не будет восстановлена в границах 1806 года. Не в первый и не в последний раз в истории русской крови предстояло пролиться во имя счастия чужих народов (а народы эти, дождавшись удобного момента, отплатят нам чудовищной неблагодарностью). Но винить в этом лично Александра Благословенного язык не поворачивается - это уж как у какой страны на роду написано...

Единственным сражением за первые два месяца кампании было дело под Калишем 1 февраля: 17-тысячный корпус Винцингероде разбил 10 тысяч саксонцев, взяв 6 орудий и 2 знамени. Лишь 24 марта вице-королю надоело отступать, едва завидев врага - и он решил дать бой у Магдебурга. Отдать задаром переправу через Эльбу, выводившую союзников на его коммуникации с Францией, было слишком даже для осторожного полководца. К тому же союзники - по дурной привычке немецких стратегов начала XIX века - распылили свои силы на множество колонн, так что на поле сражения силы Богарне даже несколько превосходили наступавшие войска Витгенштейна и Йорка (40 тысяч против 35). Эти 35 тысяч в свою очередь были разделены на несколько отрядов, наступавших на изрядном расстоянии друг от друга. Но из внезапного приступа смелости ничего не вышло - атака прусской пехоты, а в решительный момент - Литовских драгун - вынудила французов отступать, взрывая мосты. Было взято чуть больше тысячи пленных и несколько приведенных в негодность орудий. Но наступление союзников за Эльбу не удалось - на горизонте замаячил идущий на соединение со своим пасынком Бонапарт - и Витгенштейн предпочел не спешить. Как и в 1806 году, обе армии притягивала к себе Саксония - все самое важное должно было произойти там.

А тем временем случилось событие, оказавшее решающее влияние на весь дальнейший ход войны - 16 апреля в Бунцлау скончался князь Кутузов. Проживи хитрейший из русских полководцев еще хотя бы полгода, мы бы наверно увидели в кампании 1813 года такой же удивительный образчик безконтактной войны, каким явился поход от Тарутина до Эльбы. Но Бог судил иначе - и нас ждут гекатомбы из прусских, французских и русских трупов.