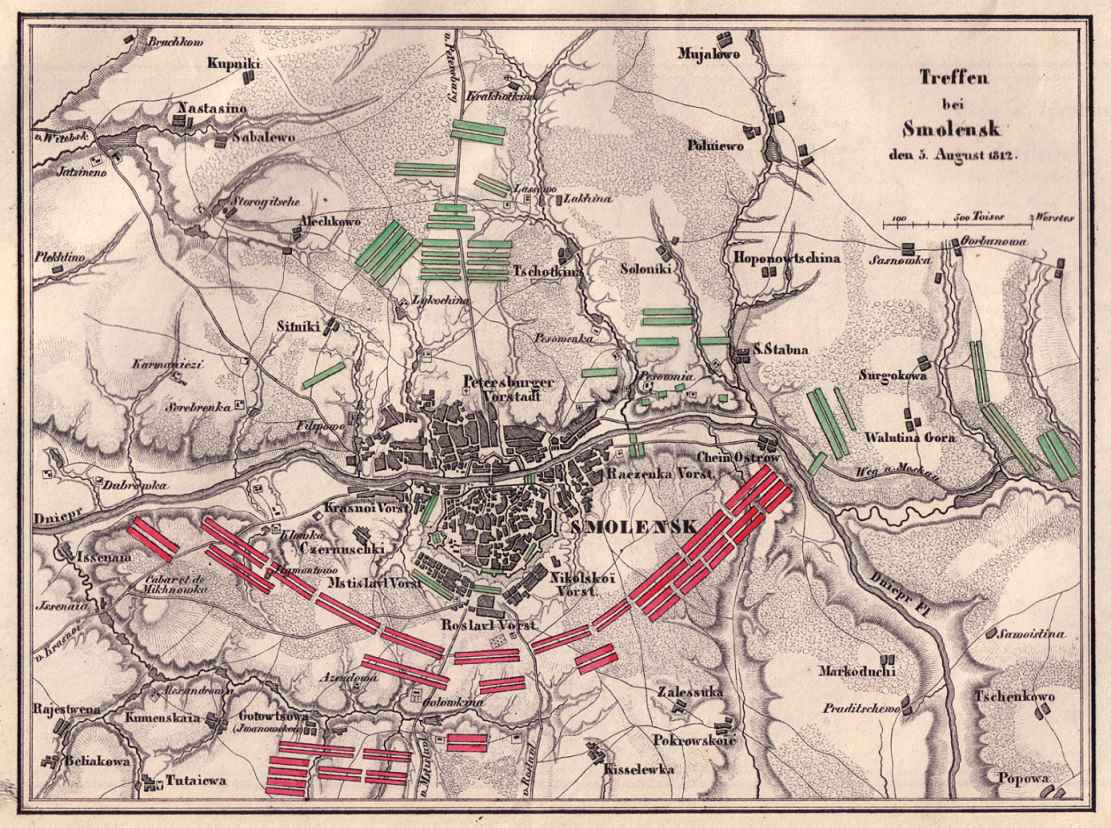

4-6 августа (ст. стиля) 1812 г. - Смоленское сражение.

После блистательного бегства армии Барклая из-под Витебска Бонапарту было, о чем задуматься. Вероятно, впервые с начала войны перед ним явственно встал вопрос: "А вдруг отступление русских - это не слабость, а стратегия?" С одной стороны, всякий раз, когда Барклай отдавал приказ не принимать боя - и отступать - на то были причины в соотношении сил и характере позиции в данном пункте в данный момент времени, с другой - он бы не отдавал бы таких приказов, не существуй у него некой стратегической концепции, допускающей их возможность (а ведь русская армия тех лет так не воевала - она привыкла бить врага на чужой земле. Например, Ермолов - не безусый корнет, а боевой генерал - и то пишет, что до Смоленска "не видел пылающих городов своего отечества"). Как тут было не вспомнить Геродота! В первый момент мысль прекратить безцельную погоню за "скифами" показалась Бонапарту трезвой - и на следующий день после исчезновения из вида 1-й армии он объявил маршалам, что остается зимовать в Витебске - а на Москву пойдет в следующую кампанию. Но спустя всего 2 дня решение сменилось на противоположное - идти на Смоленск и пытаться все-таки навязать русским генеральное сражение. И - надо же! - все маршалы (кроме Мюрата, который был за наступление, и Даву, преследовавшего армию Багратиона, а потому отсутствующего в Витебске) выступили с резкими возражениями. Тарле в своей книге уделяет несколько абзацев спору Бонапарта с графом Дарю (генерал-интендантом Grande Armee) о перспективах кампании, длившемуся 8 часов (!). Общий смысл возражений соратников был такой: ни взятие Смоленска, ни взятие Москвы не дает никаких политических преимуществ, а снабжение армии разваливается уже сейчас, когда до цели еще больше полпути. Но Бонапарт-то и не собирался биться обладание точками на карте - он надеялся навязать русской армии сражение, разгромить ее (как некогда под Фридландом) - и тогда уж эти упрямцы точно запросят мира! Мы с вами знаем, чем все это кончилось - и поздним умом получается, что маршалы были правы. Вот ведь как порой бывает - группа людей, никаких особых высот самостоятельно не достигших - лишь купавшихся в отблесках славы своего великого предводителя (и не раз бездарно проваливавших не самые сложные сражения) - на уровне простых доводов здравого смысла видят будущее яснее признанного гения военного дела! Однако решающий аргумент в этом споре пришел с той стороны, откуда не ждали. Русские сами перешли в наступление.

А дело было так. В двадцатых числах июля армии Барклая и Багратиона, никем не преследуемые, соединились у Смоленска. Ермолов в своих записках приводит по этому случаю сравнение личностей двух командующих - и все у них (кроме чина) получается противоположно. Даже жена у одного - покладистая дурнушка, у другого - легкомысленная красавица (подставить нужные фамилии в последнем пассаже оставляю проницательности читателя). Абзацем ниже он делает гораздо более важное для хода кампании замечание: армии прибыли в Смоленск в противоположном настроении. Бойцы Багратиона чувствовали себя победителями (примерно как чудо-богатыри Суворова после перехода через Альпы - там ведь тоже формально было отступление), подчиненные Барклая были усталыми, разочарованными в начальстве, не понимавшими смысла отдаваемых им приказов - и уверенными, что те пишутся какими-то изменниками. Срочно требовалось отметить соединение армий успешным сражением. Ермолов и Толь, поддерживаемые теперь Багратионом, твердили своему командующему одно: вперед! Численность русского центра теперь составляла 120 тысяч против 180-ти у Бонапарта (русские штабы ошибочно полагали 150). Учитывая то, что французы были разсредоточены по квартирам, а русские собраны в кулак, победа казалась не только возможной, а прям-таки неизбежной. Барклай дал себя убедить - и 26 июля двинул войска на Рудню. Но на следующий день поступило известие (Клаузевиц считает его ложным), что главные силы неприятеля находятся у Поречья - и Барклай, боясь подставить фланг, наступление остановил. Шедший в авангарде Платов, которому позже других передали стоп-приказ, успел схлеснуться с Мюратом при Лешне, погнал неприятеля - и выбил его из Рудни. Этим русское наступление и закончилось. В отличии от Ермолова, оплакивающего в своих записках несостоявшийся наскок на французов, Клаузевиц полагает, что это к лучшему - ударом по рассредоточенному неприятелю можно конечно было отбросить его на десяток-другой миль, поубивать несколько тысяч супостатов, взять сколько-то орудий - но вóйны таким методом не выигрываются. Результат этих действий был один - дремлющая Grande Armee проснулась - и двинулась вперед. 1 августа дивизия Неверовского была выбита из Красного - и откатилась к Смоленску. Туда же поспешили и основные силы русских армий.

И тут оказалось, что за всей этой суетой с наступлениями никто не позаботился выбрать и подготовить оборонительную позицию. С одной стороны, каждый школьник знает, что Смоленск - это западный форпост России, с другой - в обстановке августа 12-го года он оказался малопригодным для обороны. Самое печальное заключалось в том, что смоленская крепость располагалась на левом берегу Днепра, а московская дорога - на правом. Делить позицию посередине Днепром выглядело безумием, вариант уступить неприятелю московскую дорогу был на тот момент неприемлемым (потом отдадут и саму Москву - но тогда об этом предпочитали не думать), оставался фактически один разумный план: крепость не оборонять, а дать врагу бой на московской дороге. Но Барклай, которого уже чуть ли не в собственном штабе называли предателем, прекрасно понимал, что отдать столь славный город (к тому же полный воинскими складами) без боя ему никто не позволит. И он выбрал средний путь: направил армию Багратиона к Валутиной горе - прикрывать путь к отступлению, а в Смоленск послал один корпус Дохтурова - заменить корпус Раевского, вместе с остатками дивизии Неверовского уже сражавшийся в городе - и к концу дня 4 августа понесший катастрофические потери. Дохтуров продержался еще день, а к вечеру ему было приказано взрывать склады - и отступать. Святыня русского воинства - Смоленская икона Божией Матери - была по приказу Ермолова унесена с собой. "Отслужен молебен, который произвел на войско полезное действие" (читай: слегка утолил горечь очередного отступления). Воинственный Багратион предлагал контратаковать с другого берега Днепра - но эти планы были признаны самоубийственными. За два дня наши потеряли 10 тысяч (треть сил, бывших в городе) - и положили вдвое больше (главным образом - союзных Бонапарту поляков). К рассвету 6-го числа крепость была оставлена - лишь рассеянные егеря продолжали задерживать неприятеля огнем - а вечером того же дня и вся 1-я армия начала отступление на соединение с Багратионом. Тот, узнав об этом отходе, в письме графу Ростопчину поносил последними словами Барклая, который "отдал даром преславную позицию" (ему легко так говорить: не он эту позицию защищал). Весь город пылал. Трагичнее всего было, что в этом огне гибли тысячи русских раненых - их свозили в Смоленск чуть не с самого начала войны, а вывезти до начала боев за город (как это часто у нас бывает) не успели. На следующий день при Валутиной горе был дан кровопролитный арьергардный бой, стоивший нашей армии еще 10 тысяч, но перехватить московскую дорогу и отсечь какую-то часть отходящей русской армии неприятель уже не смог (Клаузевиц считает этот бой одним из лучших боев Барклая). В тот день был ранен и попал в плен генерал-майор Тучков 3-й - один из четырех братьев-генералов Тучковых (1-й и 4-й сложат головы на Бородинском поле - 2-й, состоявший в корпусе Чичагова, успеет только на Березину). Впрочем, и по генералам мы были квиты - Grande Armee потеряла смертельно раненым героя прусской кампании Гюдена. К тому же Жюно, посланный в обход наших войск, застрял в каком-то болоте - и появился на московской дороге лишь для того, чтобы увидеть вдали спины тех, кого он должен был окружить. Несчастный завоеватель Португалии получил за этот промах такой разнос от Бонапарта, что впал в глубокую меланхолию, за неполный год сведшую его в могилу. Переправа русской армии через Днепр затянулась еще на два дня - но неприятель уже не препятствовал ей, так что - хотя бы по этой причине - бой 7 августа следует считать успешным.

Уже восточная звезда

Над холмами играет;

Редеет сумрак; сквозь туман

Проглянули равнины,

И дальний лес, и тихий стан,

И спящие дружины.

Но... Рок уж жребии берет

Из тáинственной урны.

О новый день, когда твой свет

Исчезнет за холмами,

Сколь многих взор наш не найдет

Меж нашими рядами!..

И он блеснул!.. Чу!.. вестовой

Перун по холмам грянул;

Внимайте: в поле шум глухой!

Смотрите: стан воспрянул!

И кони ржут, грызя бразды;

И строй сомкнулся с строем;

И вождь летит перед ряды;

И пышет ратник боем.

Друзья, прощанью кубок сей!

И смело в бой кровавой

Под вихорь стрел, на ряд мечей,

За смертью иль за славой...

О вы, которых и вдали

Боготворим сердцами,

Вам, вам все блага на земли!

Щит промысла над вами!..

Всевышний царь, благослови!

А вы, друзья, лобзанье

В завет: здесь верныя любви,

Там сладкого свиданья!

После блистательного бегства армии Барклая из-под Витебска Бонапарту было, о чем задуматься. Вероятно, впервые с начала войны перед ним явственно встал вопрос: "А вдруг отступление русских - это не слабость, а стратегия?" С одной стороны, всякий раз, когда Барклай отдавал приказ не принимать боя - и отступать - на то были причины в соотношении сил и характере позиции в данном пункте в данный момент времени, с другой - он бы не отдавал бы таких приказов, не существуй у него некой стратегической концепции, допускающей их возможность (а ведь русская армия тех лет так не воевала - она привыкла бить врага на чужой земле. Например, Ермолов - не безусый корнет, а боевой генерал - и то пишет, что до Смоленска "не видел пылающих городов своего отечества"). Как тут было не вспомнить Геродота! В первый момент мысль прекратить безцельную погоню за "скифами" показалась Бонапарту трезвой - и на следующий день после исчезновения из вида 1-й армии он объявил маршалам, что остается зимовать в Витебске - а на Москву пойдет в следующую кампанию. Но спустя всего 2 дня решение сменилось на противоположное - идти на Смоленск и пытаться все-таки навязать русским генеральное сражение. И - надо же! - все маршалы (кроме Мюрата, который был за наступление, и Даву, преследовавшего армию Багратиона, а потому отсутствующего в Витебске) выступили с резкими возражениями. Тарле в своей книге уделяет несколько абзацев спору Бонапарта с графом Дарю (генерал-интендантом Grande Armee) о перспективах кампании, длившемуся 8 часов (!). Общий смысл возражений соратников был такой: ни взятие Смоленска, ни взятие Москвы не дает никаких политических преимуществ, а снабжение армии разваливается уже сейчас, когда до цели еще больше полпути. Но Бонапарт-то и не собирался биться обладание точками на карте - он надеялся навязать русской армии сражение, разгромить ее (как некогда под Фридландом) - и тогда уж эти упрямцы точно запросят мира! Мы с вами знаем, чем все это кончилось - и поздним умом получается, что маршалы были правы. Вот ведь как порой бывает - группа людей, никаких особых высот самостоятельно не достигших - лишь купавшихся в отблесках славы своего великого предводителя (и не раз бездарно проваливавших не самые сложные сражения) - на уровне простых доводов здравого смысла видят будущее яснее признанного гения военного дела! Однако решающий аргумент в этом споре пришел с той стороны, откуда не ждали. Русские сами перешли в наступление.

А дело было так. В двадцатых числах июля армии Барклая и Багратиона, никем не преследуемые, соединились у Смоленска. Ермолов в своих записках приводит по этому случаю сравнение личностей двух командующих - и все у них (кроме чина) получается противоположно. Даже жена у одного - покладистая дурнушка, у другого - легкомысленная красавица (подставить нужные фамилии в последнем пассаже оставляю проницательности читателя). Абзацем ниже он делает гораздо более важное для хода кампании замечание: армии прибыли в Смоленск в противоположном настроении. Бойцы Багратиона чувствовали себя победителями (примерно как чудо-богатыри Суворова после перехода через Альпы - там ведь тоже формально было отступление), подчиненные Барклая были усталыми, разочарованными в начальстве, не понимавшими смысла отдаваемых им приказов - и уверенными, что те пишутся какими-то изменниками. Срочно требовалось отметить соединение армий успешным сражением. Ермолов и Толь, поддерживаемые теперь Багратионом, твердили своему командующему одно: вперед! Численность русского центра теперь составляла 120 тысяч против 180-ти у Бонапарта (русские штабы ошибочно полагали 150). Учитывая то, что французы были разсредоточены по квартирам, а русские собраны в кулак, победа казалась не только возможной, а прям-таки неизбежной. Барклай дал себя убедить - и 26 июля двинул войска на Рудню. Но на следующий день поступило известие (Клаузевиц считает его ложным), что главные силы неприятеля находятся у Поречья - и Барклай, боясь подставить фланг, наступление остановил. Шедший в авангарде Платов, которому позже других передали стоп-приказ, успел схлеснуться с Мюратом при Лешне, погнал неприятеля - и выбил его из Рудни. Этим русское наступление и закончилось. В отличии от Ермолова, оплакивающего в своих записках несостоявшийся наскок на французов, Клаузевиц полагает, что это к лучшему - ударом по рассредоточенному неприятелю можно конечно было отбросить его на десяток-другой миль, поубивать несколько тысяч супостатов, взять сколько-то орудий - но вóйны таким методом не выигрываются. Результат этих действий был один - дремлющая Grande Armee проснулась - и двинулась вперед. 1 августа дивизия Неверовского была выбита из Красного - и откатилась к Смоленску. Туда же поспешили и основные силы русских армий.

И тут оказалось, что за всей этой суетой с наступлениями никто не позаботился выбрать и подготовить оборонительную позицию. С одной стороны, каждый школьник знает, что Смоленск - это западный форпост России, с другой - в обстановке августа 12-го года он оказался малопригодным для обороны. Самое печальное заключалось в том, что смоленская крепость располагалась на левом берегу Днепра, а московская дорога - на правом. Делить позицию посередине Днепром выглядело безумием, вариант уступить неприятелю московскую дорогу был на тот момент неприемлемым (потом отдадут и саму Москву - но тогда об этом предпочитали не думать), оставался фактически один разумный план: крепость не оборонять, а дать врагу бой на московской дороге. Но Барклай, которого уже чуть ли не в собственном штабе называли предателем, прекрасно понимал, что отдать столь славный город (к тому же полный воинскими складами) без боя ему никто не позволит. И он выбрал средний путь: направил армию Багратиона к Валутиной горе - прикрывать путь к отступлению, а в Смоленск послал один корпус Дохтурова - заменить корпус Раевского, вместе с остатками дивизии Неверовского уже сражавшийся в городе - и к концу дня 4 августа понесший катастрофические потери. Дохтуров продержался еще день, а к вечеру ему было приказано взрывать склады - и отступать. Святыня русского воинства - Смоленская икона Божией Матери - была по приказу Ермолова унесена с собой. "Отслужен молебен, который произвел на войско полезное действие" (читай: слегка утолил горечь очередного отступления). Воинственный Багратион предлагал контратаковать с другого берега Днепра - но эти планы были признаны самоубийственными. За два дня наши потеряли 10 тысяч (треть сил, бывших в городе) - и положили вдвое больше (главным образом - союзных Бонапарту поляков). К рассвету 6-го числа крепость была оставлена - лишь рассеянные егеря продолжали задерживать неприятеля огнем - а вечером того же дня и вся 1-я армия начала отступление на соединение с Багратионом. Тот, узнав об этом отходе, в письме графу Ростопчину поносил последними словами Барклая, который "отдал даром преславную позицию" (ему легко так говорить: не он эту позицию защищал). Весь город пылал. Трагичнее всего было, что в этом огне гибли тысячи русских раненых - их свозили в Смоленск чуть не с самого начала войны, а вывезти до начала боев за город (как это часто у нас бывает) не успели. На следующий день при Валутиной горе был дан кровопролитный арьергардный бой, стоивший нашей армии еще 10 тысяч, но перехватить московскую дорогу и отсечь какую-то часть отходящей русской армии неприятель уже не смог (Клаузевиц считает этот бой одним из лучших боев Барклая). В тот день был ранен и попал в плен генерал-майор Тучков 3-й - один из четырех братьев-генералов Тучковых (1-й и 4-й сложат головы на Бородинском поле - 2-й, состоявший в корпусе Чичагова, успеет только на Березину). Впрочем, и по генералам мы были квиты - Grande Armee потеряла смертельно раненым героя прусской кампании Гюдена. К тому же Жюно, посланный в обход наших войск, застрял в каком-то болоте - и появился на московской дороге лишь для того, чтобы увидеть вдали спины тех, кого он должен был окружить. Несчастный завоеватель Португалии получил за этот промах такой разнос от Бонапарта, что впал в глубокую меланхолию, за неполный год сведшую его в могилу. Переправа русской армии через Днепр затянулась еще на два дня - но неприятель уже не препятствовал ей, так что - хотя бы по этой причине - бой 7 августа следует считать успешным.

Отход русской армии от Смоленска внешне походил на прочие ее отходы, длившиеся безпрерывно уже третий месяц. Но содержание его было совершенно иным - если до Смоленска к сражению стремился один Бонапарт, то теперь его ничуть не меньше жаждало русское командование. "Итак, было решено на первой же выгодной позиции, какая встретится на Московской дороге, дать нормальное оборонительное сражение", - пишет Клаузевиц. Дело оставалось за малым - найти такую позицию.

Но светлых облаков гряда

Уж утро возвещает;Уже восточная звезда

Над холмами играет;

Редеет сумрак; сквозь туман

Проглянули равнины,

И дальний лес, и тихий стан,

И спящие дружины.

О други, скоро!.. день грядет...

Недвижны рати бурны...Но... Рок уж жребии берет

Из тáинственной урны.

О новый день, когда твой свет

Исчезнет за холмами,

Сколь многих взор наш не найдет

Меж нашими рядами!..

И он блеснул!.. Чу!.. вестовой

Перун по холмам грянул;

Внимайте: в поле шум глухой!

Смотрите: стан воспрянул!

И кони ржут, грызя бразды;

И строй сомкнулся с строем;

И вождь летит перед ряды;

И пышет ратник боем.

Друзья, прощанью кубок сей!

И смело в бой кровавой

Под вихорь стрел, на ряд мечей,

За смертью иль за славой...

О вы, которых и вдали

Боготворим сердцами,

Вам, вам все блага на земли!

Щит промысла над вами!..

Всевышний царь, благослови!

А вы, друзья, лобзанье

В завет: здесь верныя любви,

Там сладкого свиданья!

Жуковский. Певец во стане русских воинов. 1812 г.